『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』は、一見するとキャプテン・アメリカの継承譚に見える。だが、その実態は、もっと根源的な問いを内包した作品だった。

それは「象徴とは何か?」というアメリカという国そのものに突きつけられた問いだ。

2020年といえば病原菌によるパンデミック、BLM運動、トランプ政権の混乱、連邦議会襲撃などアメリカ社会はかつてないまでに分断し、混乱していた。『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』は、まさにその現実と呼応するように生まれ、スーパーヒーローという“神話的象徴”を徹底的に問い直すことを選んだ。

その中心にいたのが、かつてのヴィランでありながら冷徹な理性と批評性を帯びた存在──バロン・ジモである。

ジモという“批評者”の再登場の理由について

ジモは『キャプテン・アメリカ シビル・ウォー』での以来、ただのヴィランではなかった。彼はアベンジャーズを「神を名乗る者たち」として忌み嫌い、その存在が人々を崇拝と服従へと導く危険を熟知していた。

「ソコヴィア協定」が否定されなければならなかった理由とは

彼にとって、自らの力を自覚したスーパーヒーローとは必ず腐敗するものだ。

「スーパーヒーローは神になる。神は崇拝される。崇拝は腐敗を生む」

この言葉に込められた思想は、単なる悪役の屁理屈ではなく、マキャヴェリ的な支配構造やポピュリズムの本質に迫る警鐘である。

実際、ジモが獄中で読んでいたのはマキャヴェリの『君主論』もこれは偶然ではない。『君主論』はご存知の通り、以下のような現実主義的・冷徹な政治思想を説いている。

「愛されるより恐れられる方が安全である」

「道徳よりも結果が支配者の正当性を決める」

では、ジモはこの「君主論」を肯定的に読んでいたのか?

彼は支配の論理を知っており、むしろあの本を「自分が否定する支配者の論理」を理解するために手に取ったように描かれている。

マキャヴェリズム的な価値観――つまり、大衆を操る象徴の利用、力で秩序を築く支配やイコンの力学による統治。

これらはジモが嫌悪する「スーパーヒーローが支配のために結託する構造」に直結する。

『シビル・ウォー』で描かれた、国家がヒーローを登録制にして管理しようとする構想は、まさにマキャヴェリ的な「制御による秩序」であり、ジモの憎悪の的だった。

そして『シビル・ウォー』の暗躍のように、それを徹底して拒絶する側に立っている存在。

ジモはスーパーパワーを持たないただの人間で、だからこそ彼は「象徴」に対して自律的であろうとし、自分自身を絶えず問い続ける存在を求める。

ジモの思想とは、スーパーヒーロー批判であると同時に、マーベル作品と我々の現実に対する象徴化された社会心理、政治と大衆に対する深い批評でもある。

3つのキャプテン・アメリカについて

スティーブ・ロジャース──象徴を拒んだ例外の英雄

興味深いのは、そんなジモが唯一例外として敬意を払うヒーローがいることだ。それが、初代キャプテン・アメリカ、スティーブ・ロジャースである。

スティーブは象徴でありながら、象徴であることに抗い続けた人物だった。国家の命令に盲従せず、常に個人の倫理と向き合い、自らの信念に従って行動していた。

その名に違わず建国精神にあった「個の自由」を希求した故に『シビル・ウォー』における対立はその象徴的なエピソードだ。

ジモが「だがスティーブ・ロジャースはもういない」と語る場面には、ただの事実確認以上の意味がある。そこには、象徴でありながら人間であった存在の喪失、そして彼のような「例外」がもはや現れないという諦念が滲んでいる。ジモにとってスティーブは「自らを疑えるヒーロー」という最後の良心だったのだ。

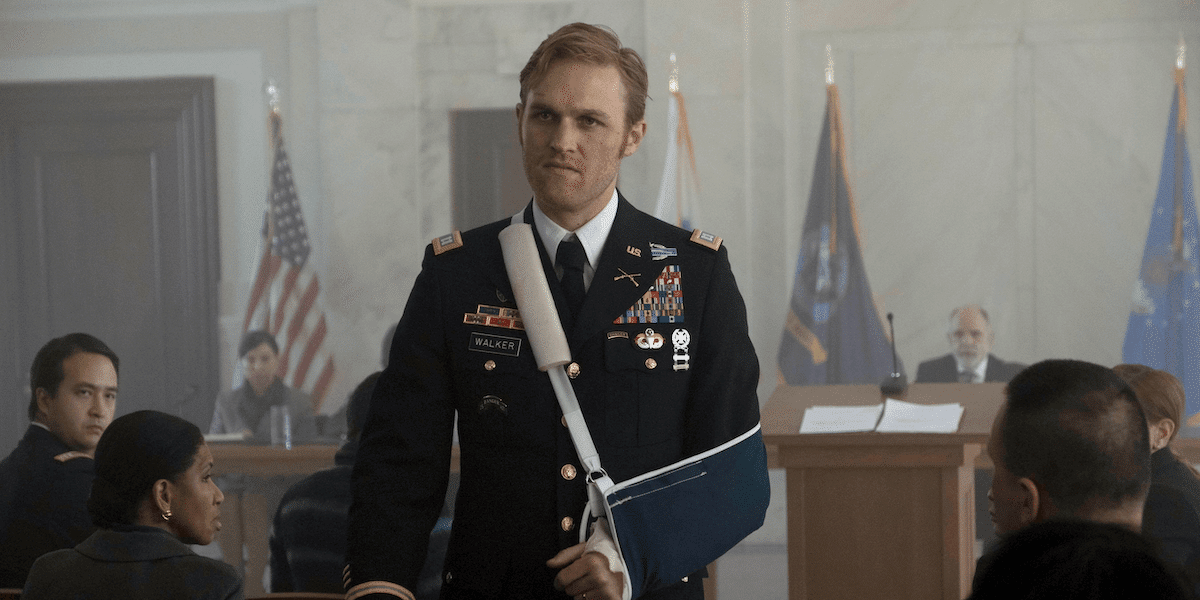

ジョン・ウォーカー──象徴に飲み込まれかけた男

スティーブの後継者として政府に任命されたジョン・ウォーカーは、ジモの恐れていた「象徴に飲み込まれたヒーロー」そのものだった。

確かに彼は優秀な軍人であり、勲章も持っている。

しかしその本質は、国家によって作られた“偶像”であり、自らの行動を内省する機会も与えられなかった存在だ。

やがて彼は第4話「世界注視の中で(The Whole World Is Watching)」にて民衆の前で敵を惨殺する──血塗られた盾とともに。

象徴の崩壊の瞬間だった。ジモの論理はここで完成する。

象徴は必ず腐敗する。

スーパーヒーローが「誰かのため」ではなく「自分の正義」を振りかざし始めた時、それは自ずと崩壊をもたらす。

スティーブのような自省的な人物がいなくなった今、世界はマキャヴェリズム的な「力の政治」に再び傾いていく――それに対する ジモなりの警鐘として、あの本は象徴的に置かれている。ジモが語ってきたテーマは、単なる「反ヒーロー思想」ではありません。それはむしろ「ヒーローである前に、自分自身を疑え」という極めて倫理的で哲学的な要求です。

ジョンは本来なら「正義を信じて戦ってきた軍人」で、勲章も持っていて、国家から信頼され、キャプテン・アメリカの“後継者”に選ばれた。

しかしその実像は、以下のような苦悩を抱えてた。

- PTSDに苦しむ退役軍人

- 国家の正義と自分の正義が乖離していく

- 力を持ったことでしか自分を証明できない苦しみ

そして何よりも重要なのは、彼が国家に捨てられたということです。

「俺がやったのは、あんたたちにやれと言われたことだ!」

というセリフは、単なる逆ギレではなく「国家に利用され、見捨てられた者たち」の叫び。つまり彼は「アメリカ的な正義」の限界、そして「象徴に裏切られた者」として視聴者の共感を得られたキャラクターでもあったのです。

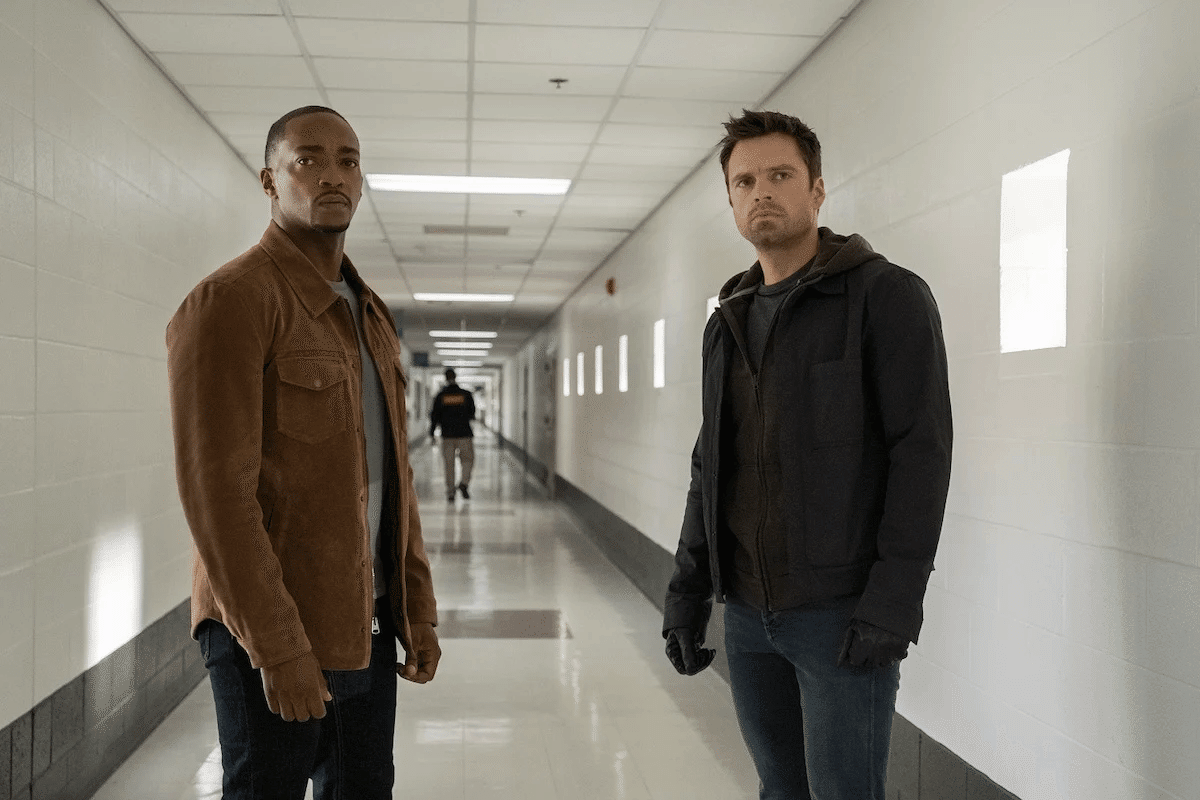

サム・ウィルソン──象徴の“再構築”を担う者

そして、もうひとりの継承者──サム・ウィルソン。

彼はスティーブから盾を託されながらも、それをすぐに引き受けなかった。その背景には「黒人である自分がキャプテン・アメリカになることへの葛藤」と「象徴としての盾に潜む歴史的暴力性」への疑念があった。

だがサムは逃げずに考え続けた。

象徴とは誰のためにあるのか。自分にその資格があるのか。

そして最終的に、彼は盾を選び、人々に向けて「スーパーパワーもない。青い目も金髪もない。だが、あの盾を持つ」と立って見せる。

それは、自分が何者かを常に問い続けながらも、それでも「人々のための象徴」として立つという決意だった。

“腐敗した象徴”ではなく、自省するヒーローとしての象徴の再構築。

ジモは象徴やスーパーヒーローという「人間を超えた存在」を徹底的に否定しており、彼にとってそれらは個人の悲劇(家族の死)を引き起こした元凶だからだ。そんなジモがサムに対して攻撃的でない態度をとるのも、アメリカ的ヒロイズムから脱却しているサムのような人物に対して

- サムが力に依存しない

- イコンの役割に迷いながらも、人々に向き合おうとする

という姿勢に、彼なりの敬意を抱いている節がある。

『Trouble Man』を肯定して見せたようにジモにとってサムはまだ唯一可能性のある「象徴」なのかもしれず、そこにある種の敬意が含まれていたからに他ならない。

- YouTube Enjoy the videos and music you love, upload original content, www.youtube.com

象徴の崩壊と“再定義”の時代を迎えた今だからこそ

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』は、スーパーヒーローの活躍を描いた作品ではない。 それぞれの『キャプテン・アメリカ』という、この三者がぶつかり合い、共存し、反発し合うことで、作品は単なる「ヒーローもの」ではなく、良心・欺瞞・葛藤を描く重層的な物語になっていた。

それは「象徴の終焉」と「象徴の再定義」をめぐる現代的な寓話であり、ナショナリズム、ポピュリズム、権力、分断といった社会の暗部を直視したドラマだった。

このような背景において「象徴にすがるアメリカ人」というジモの台詞は、まさに本質をついているのです。

イコンは人々に安心を与えるが、やがて崇拝に変わり、それは思考停止を招く。

この構図はまさに、事実より感情、理性より煽動、倫理よりカリスマが優先されるという、今まさに私たちの現実を覆っている問題点です。

ジモはその批評的知性をもって、我々に問いかける。

「あなたが信じる象徴は、本当にあなたのためのものか?」

そしてサム・ウィルソンの選択は、その問いに対するひとつの応答だった。

象徴をただ崇めるのではなく、それを「誰のために、何のために」掲げるのかを問い直すことを。

彼は「象徴とは何か」「誰のためにあるのか」を自分自身に問い続けた結果、最後には自ら盾を持ちます。

ただし、それは「国家のため」ではなく「民衆のため」「傷ついた人々の手を取るため」というスタンスに立っての決断です。

サムは象徴を無批判に受け入れたわけでも、拒絶しきったわけでもない。

彼は象徴を「再定義」することに賭けた。

だからこそ、ジモは彼を一目置き、ジョン・ウォーカーとは決定的に異なる評価をした。作中のように目的のためにならばと暴力的行動すら正当化される社会になりかけた。そんな現実に対して象徴に支配されず、自分の内なる声と責任で行動する市民像をサムの姿を通じて描き出した。

スティーブのように自分を疑い続ける意思がある限り、ヒーローは神にならず、人間のままでいられる。

その精神こそが、ジモが最後にほんの少しだけ認めた“可能性”だったのかもしれない。