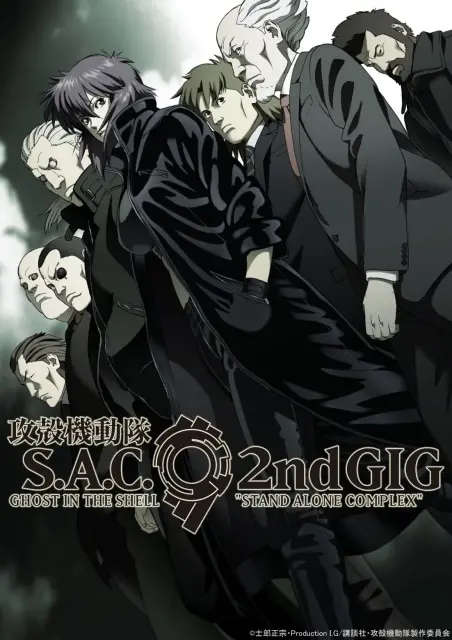

なぜ1期の『笑い男事件』より難しく感じるのか

攻殻機動隊2nd GIGが“難しい作品”とよく言われるのは世界の複雑さを安易に単純化しないことにある。

その「難解さ」やあえて是非を言わない感じ=取りつきにくさは、2nd GIGの“設計”そのもの。

以前の1期=民間と国家の境界で起こる情報犯罪者(笑い男)を中心に据えているものの、2nd=国家間力学+難民問題+情報操作が絡むものとしてプレイヤーが一気に増え、事件は“誰かの思惑”だけでは説明できない層(外交・選挙・世論形成)に広がる。つまり1期は“個人の倫理”を軸に掘れる回が多いが、2ndは集合的勢力(難民)と官僚(合田)の対立が中心で、個人の善悪に収まりません。そうして、ニューステロップ、官僚会議、現場のカットが平行して進むので視点が固定されない。

あえて見渡しづらい構図にして、情報の偏在(誰も全体像を持てない)を体感させることが意図に含まれてる。

また、公安9課のスタンスは“賛否”ではなく、手続と責任を守るための専門職的中立。つまり、9課は立法でも内閣でもなく治安の専門職。だから「移民を広げるべきか否か」には答えを出さない/出せない。

その代わりに署名された暴力:匿名的テロや無署名の情報操作に対し、誰が責任を負うかを可視化する介入だけを行う。

被害最小化と事実の確保:政治利用(合田)や衝動的暴発(群衆)から生身の人間を守ることを優先。

越権しない:政策の是非は政治の場に戻す。9課はその土俵(法と秩序)を壊させない。

つまり彼らの「仕事」は無関心ではなく“手続的な倫理”。

視聴者から見て“スッキリしない”のは、現実の政治がスッキリ解けないことを作品が引き受けているからです。つまり二項対立的なヒーロー/ヴィランの単純化を避け「ネット加害の回路(編集・扇動・匿名性)」だけを確実に断つ。これが2ndの“冷たさ”であり、人々の生存のための優しさでもある。

そうして本作の争いの火種となった「合田一人=編集者(プロデューサー)」「クゼ=到来する象徴」という二極で読んだとき、見落とされがちなのが第2話「飽食の僕」に登場するギノというゲストキャラクターがいる。

彼は“英雄の到来”をめぐるこの物語設計において、個人の独白が空転した“負の例(プロトタイプの失敗)”として置かれており、ある意味ではこれがSAC2期の開幕を告げる鐘だった。

本稿では、2nd GIGの主題とされている、自己/他者製造、集合的到来の三角形を軸に、合田と久世へとつながる導線として読み直す。

2nd GIGの骨格:編集者と英雄の到来(プロデュース)

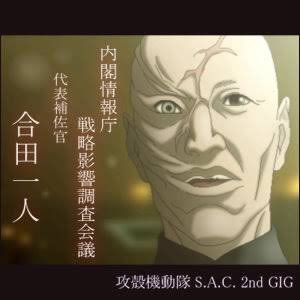

- 合田一人は、情報や手続きを「編集」して文脈そのものを設計する存在。彼は自分が英雄になるのではなく「英雄性を宿す他者」を演出(プロデュース)する側へ回って、その支配欲と承認欲を満たそうとする。

- クゼは合田によって演出された「個別の11人」の英雄候補の一人としての登場から姿をくらまし、難民という集合的な生活リアリティから必然的に立ち上がった“象徴”として突如現れる。上から与えられた台本ではなく、現場の圧力から醸成された到来となった。

- 2nd GIGはこの二者の張力を通じて「群衆(プロレタリア)は誰の物語で動くのか」「世界は誰の手で語られるのか」を問う。

そして端的に言えば、合田=他者製造(プロデュース)、久世=集合的到来。

この二極を理解する鍵が、第2話の“提示”である。

第2話「飽食の僕」──ギノが体現した“壊れた到来”

ギノは優れたパイロットだったが、戦地で病に罹患し下半身を喪失。日常では筋トレに励みつつ“社会悪を粛清する自分”という妄想に耽るが、実際は非力——現実と自己物語の断絶が露骨で、戦場と義体化の経験を経て「自分が社会悪を粛清する」という自己物語で自尊を支えようとする。しかしその“到来”は、次の理由で成立しない。

- 身体の欠損と物語の空転

つまり、能動性や力の象徴を失ったまま、内側にのみ物語だけを肥大化させる。結果「内的な英雄像」と「外的な無力」が乖離し、自己演出は独白として空転する。自分の内部で“英雄”を製造しようとするが、身体的欠損と社会的無力がそれを空転させる。 - 社会的基盤と連帯の欠如

彼の語りは個人の痛みに閉ざされており、誰かとの共感や共有、つまり生活現場や共同性に現実の回路を持たない。 - 外部へ取り込まれる意志薄弱さ

“自作の英雄譚”が成立しないと、容易に他者の物語(同僚)に取り込まれる。ここで第2話は個人の妄想は外部の編集に吸収されやすいという社会心理を予告として示す。皮肉にも“マスコミを牛耳る男”の専属パイロットに取り込まれる。自分が憎んだシステムの“部品”になる構図は、政府側の人間でありながら難民たちの反体制的な英雄を創出する「プロデューサーとして自分を規定する合田一人」の前フリになっている。

すなわち、この第2話は「個人の到来」が持続するための必要条件(身体・技術・制度・連帯)を、欠いたらどう壊れるかという“負の事例”として提示する回だ。そして2nd GIGは“何がヒーローを成立させるのか”を段階的に示します。

合田一人:顔を捨てた“編集者”の誕生

合田は「自分の顔を失った」と語る。

しかし、これは責任主体としての表象(顔)を持たぬ自覚で、同時に看板を他者へ委譲する戦略宣言でもある。

つまり、この空白となった英雄の座に対する「諦観の転位」という、要するに「英雄は強さと魅力を要するが、それは自分ではない」という降板の判断から、彼は権力技術(編集)へ転位することで自分を満たそうとする。彼の芯にあるのは支配=設計欲(自分の筋書きで世界を動かしたい)そして己にあるのは“看板”ではなく優位な編集者だという承認欲求。

合田:冷徹に「自分は看板ではない」と見切り、演出=権力技術へ転位。自発的に“顔なき権力”となる。

宜野:見切りはあるが欲望を手放せず、演出される側(駒)へと落ちる。最終的に外部の物語(メディア/他者の都合)に吸収される。

- 自己製造から他者製造へ

自分を飾るのではなく、語りの枠を設計し、群衆の視線を管理する側へ。ここで“顔なき権力”が創出されている。 - 自己像の破綻→代理形態での欲望処理が叶わなかった第2話のギノが、自分がヒーローになれない現実を直視できず、「粛清者」という借り物の物語で自尊をつなぐ。つまり、転位に失敗して“被プロデュース”に沈むも、それも空想というのに対し、合田は転位に成功して現実に問題を引き起こした“プロデューサー”になる。彼にとって成果は“自分が前に出て称賛されること”ではなく、自分の設計どおりに群衆と国家が動くことそのもの。この非対称が、物語の後半を牽引する。

- どちらも欠損を埋めるために「物語」を選ぶが、合田は他者を、ギノは自分を操作対象にする。つまり権力の技術(編集)に転化できた人物で、ギノは転化しきれずに外部の編集に呑まれた人物。

クゼ:集合的リアリティから立ち上がる象徴

合田が見出したはずのクゼはやがて本物の英雄となる。

それは難民という具体的生活と共同性の痛みから立ち上がるもので、彼の言葉は、上から付与された台本ではなく、現場の必然に支えられているからだ。

合田は“英雄の到来”を設計する側(上からの編集)

ギノは“到来”を模倣する側(下からの独白)。

その挟み込みの中で、久世のような“集合的リアリティから立ち上がる象徴”だけが、編集と妄想の双方を越える説得力を帯びる。

- 象徴の強度

“英雄の到来”は、個人の独白や上からの演出を越えて、身体、生活連帯と接続しているため、説得力が長持ちする。 - プロデュースとの相克

合田の枠組みは自生的な到来を包摂しようとするが、同時に抵抗にも遭う。ここに2nd GIGのドラマが生まれた。

公安9課の選択:署名された暴力と回路の遮断

公安9課、草薙素子は宜野の不幸に言及しつつも、彼の自己物語に巻き込まれない。

9課は同情はしても“英雄の到来”を待望しないで距離を置いた。証拠と作戦行動という、あくまで公としての責任と立場を貫くからだ。

第2話(宜野)は、「個人の妄想としての到来=負例」を先に提示。

本編後半(合田―クゼ)は「編集された到来」vs「自生する到来」の本論へ拡張。

そして9課は“顔のある暴力”(責任を署名する公的暴力)で、両者の回路を断ち切る第三の道を選ぶ。

- 個人の独白(ギノ)が外部編集へ吸収される回路、

- 外部編集(合田)が群衆を動員する回路の双方を遮断していく。

ここで重要なのは、9課の暴力は“署名された公的暴力”である点だ。匿名の炎上や無署名の編集と異なり、責任の所在が可視化されている。 - 無責任な暴力を裁いた草薙素子が合田を“宣告してから撃つ”のは「署名された公的暴力」として回路を閉じ、合田の悪意とエゴに満ちた“匿名編集”を終わらせるため。

まとめ:「英雄の到来」を成立させる条件とは

- 第2話の意義

ギノは「個人の妄想としての英雄願望と到来」がなぜ持続しないかを見せる負の例である。 - 作品の骨格、つまり2nd GIGの主題は、

- 合田=他者製造(編集)

- 久世=集合的到来(象徴)

- 9課=第三の手(署名された介入)の三角形で構造化される。

- 結論

“到来”が成立するためには、語り(ナラティブ)だけでなく、身体・制度・技術・共同性という現実の回路が必要だ。 - 合田の編集は回路を擬似的につくり、ギノは回路を持てず、クゼは回路から生じる。

- この差が、2nd GIGの政治性と倫理を照らし出しており、その真の英雄となってしまったクゼをいかに始末しようとするかで物語が動いているとも呼べる。

- 合田一人という一人のプロレタリアから「国家」よりも「編集の成功」に忠誠を尽くしたテクノクラート。その自己証明のために、国家も難民もコマにし、結果としてすべてを裏切る行為を厭わなかったからこそ、彼を最終的に9課の敵として見定められた。

視聴メモ/再鑑賞の着眼点

- 第2話のカット割:宜野の“強化された身体”と“日常の無力”の落差。自己物語の空転を可視化する。

- 合田の設計:「顔」「文脈」「手続き」といった抽象語の頻度と配置。編集者としての自意識が言葉遣いに滲む。

- 久世の場面構成:生活の手触り(物資・空間・人の流れ)から言葉が立ち上がる撮り方。醸成される存在。

- 9課の看板と“署名”:作戦報告・責任の引き受け・政治との距離感。匿名的暴力との対比で見る。