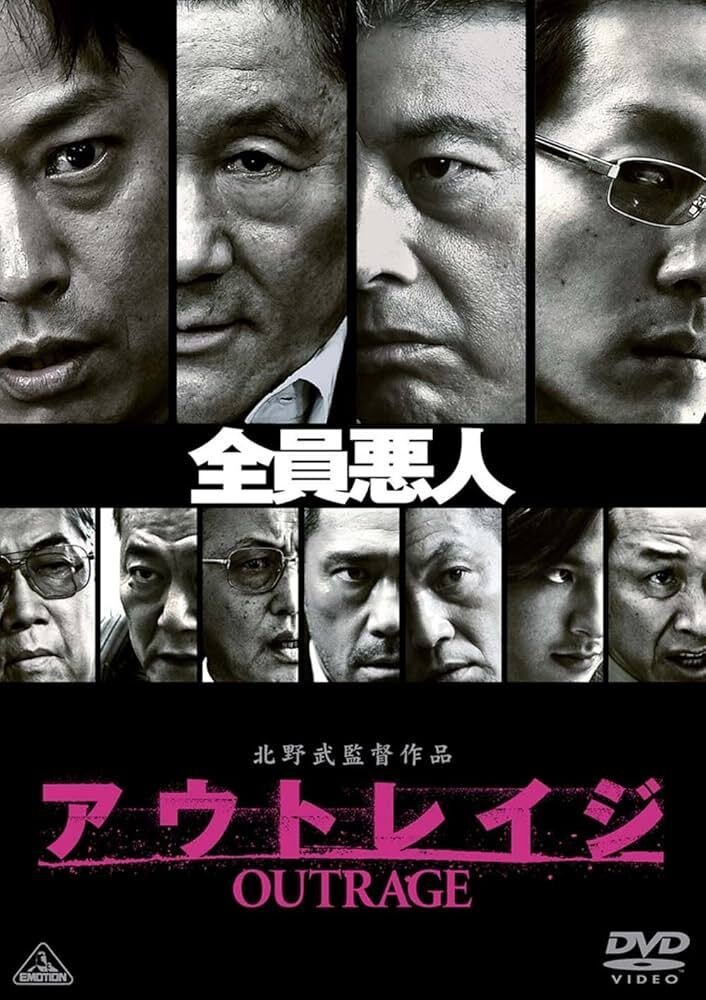

ラストの“首”が象徴するものは何か。戦国の価値観、権力装置としての暴力、人物の崩壊過程を追いながら、ビートたけし流の歴史解釈を読み解きます。『アウトレイジ』との連続性や他作との比較も交え、史実とのズレが物語上担う機能を明確にします。

北野武が演じてきた“終わりの語り部”としての顔

北野武という男を、ただの映画監督、あるいはコメディアンとして括るのは難しい。

というのも、彼の制作してきた映画に流れるのは、暴力と権威の構造を見つめ続けてきた“語り部”としての冷徹なまなざしであり、そして彼自身が監督でありながらも登場人物を演じ、その物語の中で「壊れゆく制度」を体現し続けてきた、ある種のピエロであるからだ。だからこそ、観客の視線は常に彼に向く。それは彼が演じるキャラクターが、物語の構造そのものを体現する記号的存在だからである。

『アウトレイジ』シリーズの大友、そして最新作『首』の豊臣秀吉。

──この二つの役柄は、時代も衣装も違えど、驚くほど同じ主題を内包している。

それは「仁義」「忠義」「筋」「名誉」といった建前に満ちた制度のなかで、最もそれを信じなかった者が、最も正確にその終焉を見届けるという、北野映画の核心がそこにあるからだ。

主役のフリをした“語り部”──大友と秀吉の共通点

北野武が演じるキャラクターは、決して物語の中心にはいない。

しかし、観客の記憶に最も強く刻まれるのは、彼の存在だ。

『アウトレイジ』の大友は、組織に利用され、裏切りと制度崩壊の最終的な目撃者であり、破壊者として復讐に動く“暴力の使い捨て”だった。

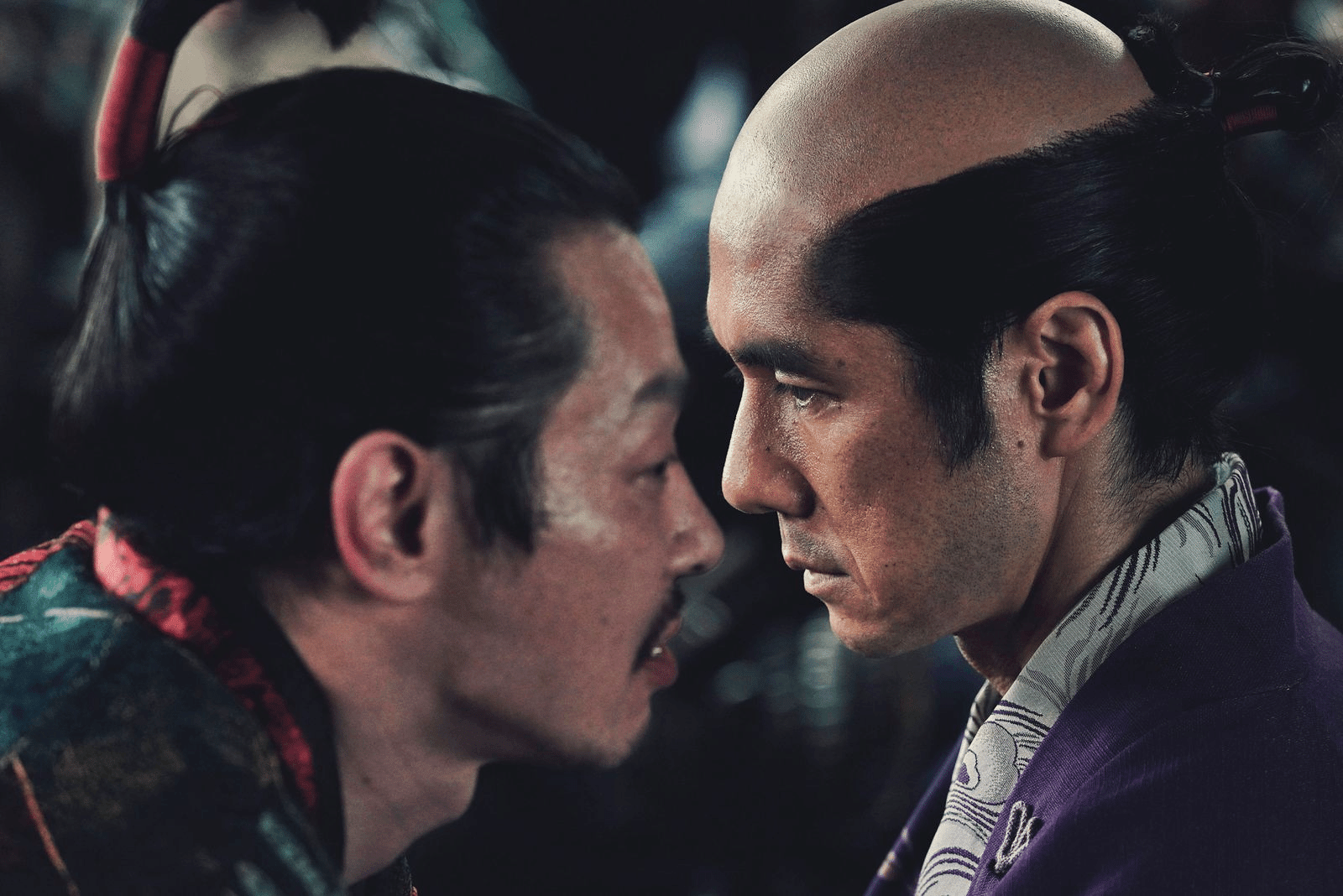

『首』の秀吉は、戦国の混沌の中で笑みを浮かべる第三者的な“調停者”であり、「歴史の表の主役」に決してなれない者として、傍観者と加害者を兼ねる立場にある。そして、いつの間にか権力の座を奪う者として舞台を支配することになる。

このふたりに共通しているのは、制度に巻き込まれながらも、その空虚さを誰より理解している者という立ち位置だ。

彼らは「筋」や「忠義」といった建前に従うふりをしながら、実はその終わりの時を見つめている存在である。

暴力の形式化と権威の空洞化

北野映画における暴力は、美しくも滑稽で、突発的だ。

彼の映画では暴力は英雄的行為ではない。むしろ、突発的・無意味・偶発的なものとして描かれる。

彼の作品では人は理由もなく殺され、忠誠を誓った相手にあっけなく裏切られ、死体が残されても誰も動揺しない。

『アウトレイジ』では、ヤクザ社会における「指詰め」や「盃」といった儀式が形骸化し、「筋」は存在しても、その筋が裏切られることに何の痛みもない。

『首』では戦国武将としての崩壊、あるいは武家社会・戦功主義・忠義といった制度そのものの空洞化を象徴する強烈なメタファーとして、戦国武将の首が「戦功」の記号でしかなくなる。

そしてラストに首を蹴り落とすその瞬間は、そうした形式を守ってきた人間(=武将、ヤクザ)への最後の侮蔑であり、「お前は何の価値もなかった」と突きつけているような場面となる。

ここにあるのは、暴力が制度によって“記号化”される過程と、その記号がいかに人間の欲や衝動によって無意味に消費されるかという視点だ。

北野はこの滑稽な制度の裏側に、いつも「見届け人」を配置する。

それが彼自身の演じるキャラクター──大友であり、秀吉である。

制度の裏切り、そして“終わり”の予感

北野映画の最大の特徴は、「暴力」と「死」を突然に、冷たく、しかもユーモラスに描くことだ。

「武士=ヤクザ的な存在」としての終焉として、作品の文脈で見ると、武士という存在はヤクザと非常に近い階層の比喩で使われている。

裏社会の論理、忠義と裏切り、血の掟――それらを体現してきた男たちが、最終的には何の意味もなく消えていく。

- 人があっけなく死ぬ。

- 凶行の直後に、冗談のような静けさが訪れる。

- 死体の隣で交わされる怒号の後に、無言の間が落ちる。

この「滑稽と死の隣接」こそが、ビートたけし的な死生観であり、彼自身の人生経験(交通事故、家族との確執、芸能界での立場)から生まれた、生と死の先にある人間の滑稽さ、あるいは「軽さ」を見据える目線に通じているのかもしれない。

ここには彼が常に描いてきた「死の滑稽さ」「矜持あるとされた生き様の虚無」がにじみ出ています。

首が大仰に扱われるのではなく、無造作に蹴り落とされ、首そのものに込められて我々が崇めてきた歴史や名誉が、一瞬でゴミと化す。

ここには人間の生死すら無意味なものである。

北野作品の登場人物たちは、「信じた制度」によって裏切られる。

ヤクザの掟に殉じようとした大友は、組織に見限られる。

戦の論理を逆手に取って成り上がる秀吉は、忠義も首もただの手段として見ている。

北野武が描くキャラクターたちは、何かしらの「制度(暴力団、戦国の政治)」の中で生きている。しかし彼らは必ず、その制度に裏切られる姿が描かれる。

「制度の論理」と「人間の情」の徹底的なすれ違いの中で、人は破滅し、滑稽に死んでいく。

しかし、その視点はどこかで観客に問いを投げかける。

「お前は何を信じて生きているのか?」と。

『アウトレイジ』では、「古きヤクザ」の滅亡と「金と政治による暴力の管理」の時代を描いた。

『首』では、「戦国武将の首」が価値を持たないものとなり、名誉も主従も全てが滑稽な駒遊びへと崩れていく。

戦国時代において「首」は戦功の証であり、敵将の首を討ち取ることは名誉そのもの。

しかし、その首を最後に「蹴り落とす」――それは、

- 武士道的価値観の完全なる否定

- 首が「ただのモノ」に成り下がった瞬間

- もはや戦う意味も、勝利する意味もない世界

を象徴しています。

そしてその終焉を、たけし自身が演じるキャラが見届けてトドメを刺す。

「仁義」「武士道」「忠義」「名誉」「戦功」――そうしたあらゆる“記号的価値”は、所詮暴力の道具にすぎず、消耗され、やがて意味を失っていく。

彼の演じる人物は、「システムの内側にありながら、それを最も信じていない者」として配置される。

『アウトレイジ』も『首』も主従関係の逆転、支配と被支配の構造の転倒がそこにある。

織田信長的な頂点に位置した者は誰にも知られず、誰にも惜しまれず、思いがけない者の手によって幕を引かれる。

そして監督が演じる男は、「忠義とは搾取」「首とは虚無」「筋とは口実」だと理解しながら、それでもそれを信じたり、利用し、結果裏切られた者たちを見届けて“終わりの美学”に殉じる。

それが、北野武という映画作家が描く、「崩壊の美」だ。

終わる世界に笑う者アリ──北野武の死生観

『アウトレイジ』で、大友は消耗しきったヤクザ社会と共に闇に消える。

『首』で秀吉は、信長の死を見届け、次なる時代の始まりをほくそ笑む。

このように、北野武の映画には常に「終わり」がある。

制度の終わり、人間関係の終わり、時代の終わり――

だが、それを悲劇としては描かない。

むしろどこか滑稽で、乾いた笑いと共に描かれる。

北野武は、すべてが壊れるその瞬間に浮かぶ“人間の姿”を描いてきた。

彼が演じる男たちは、その風景を誰よりも冷静に見つめ、

『首』ではまるで「知ってたよバカヤロー」とでも言うかのように、最後に笑う。

それはまさに、終わる世界に立ち会った“語り部”の笑いだ。

結びに代えて

北野武の映画が時代を超えて残るのは、

彼が常に「暴力の制度と人間の情のすれ違い」を見つめてきたからだ。

それは決して血まみれの映画ではない。

むしろ“崩壊の中で人間を見つけようとする眼差し”の物語である。

大友の無言。

秀吉の冷笑。

そして、そのどちらにも通じる、「終わりを見つめる者」としての北野武の立ち位置――彼の映画は、時代がいかに変わろうと“何かが終わるその瞬間”を伝えてくれる。

制度は壊れるもの。

暴力は消費される。

そうして、笑う者がいる。

あなたなら、その立場にどう立つだろうか?と。