今回はFF7シリーズ考察からちょっと脱線して先にFF10に触れてみます。

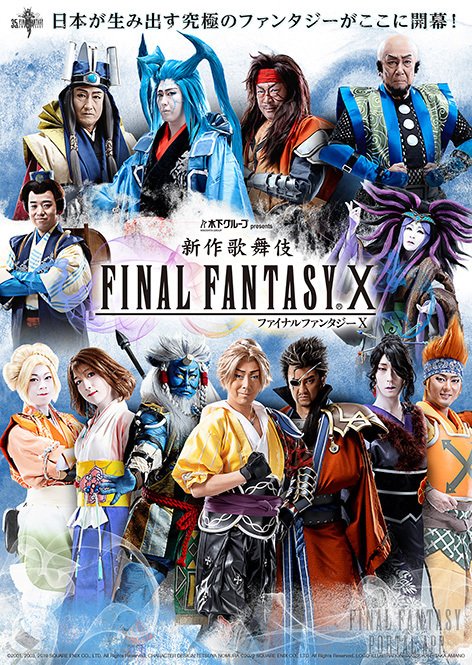

最近はワッカさんやら歌舞伎劇場化やらも好評な本作。

ですが、結局「例の新作のウワサ」についてはどうなんだよっていう方に向けて、制作陣的にやりたいことはこういうことかもね的な勢いとノリで語っています。

一応、FF7シリーズの根底に関わってくる部分もあるのでそちらの解説考察に向けながら、FF10-3に向けた補足でネタバレ全開として語ってもよろしいですかな?的なノリでお付き合いください。

死者の記憶を「情報と資源」とする思想──幻光虫とライフストリーム

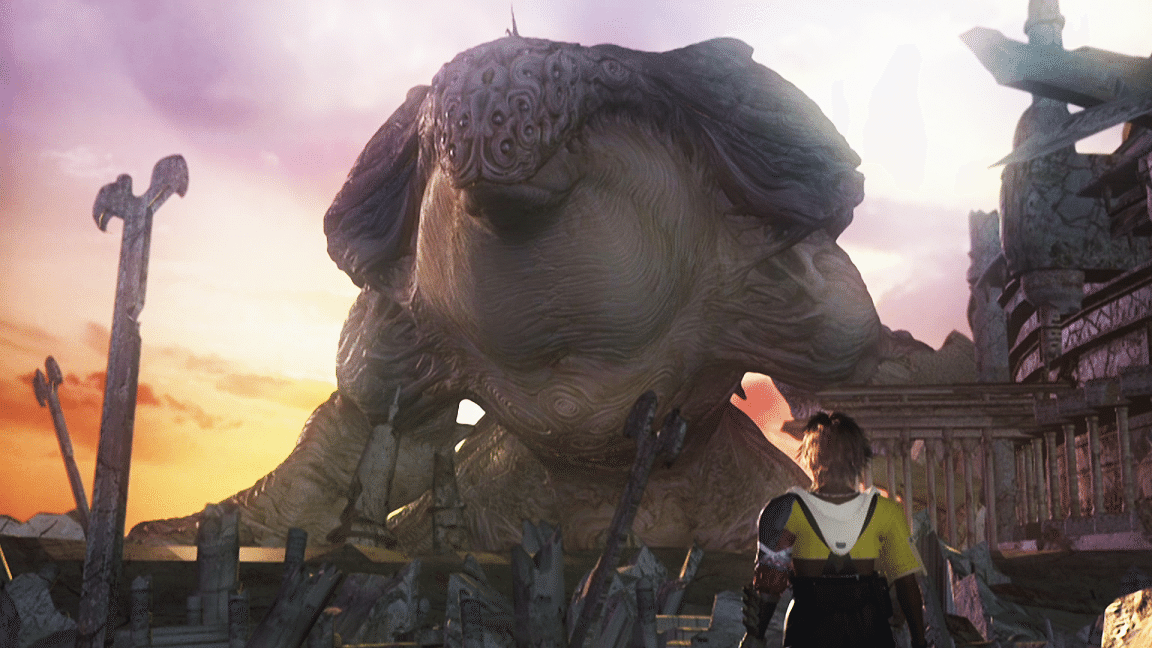

FF10の世界観では御存じの通り、死者の魂は「幻光虫」という微細な粒子となって世界を循環します。

これはただのエネルギーではなく、記憶と感情、その人の存在の残滓そのもの。

しかし、エボン寺院に仕える僧侶である「召喚士」に“異界送り”されなければ現実世界で魔物や亡霊として災厄を生んでしまう代物。

一方、FF7においては、星の生命エネルギー=「ライフストリーム」が死者の魂を包み込み、記憶として地層に積み重なっていく。

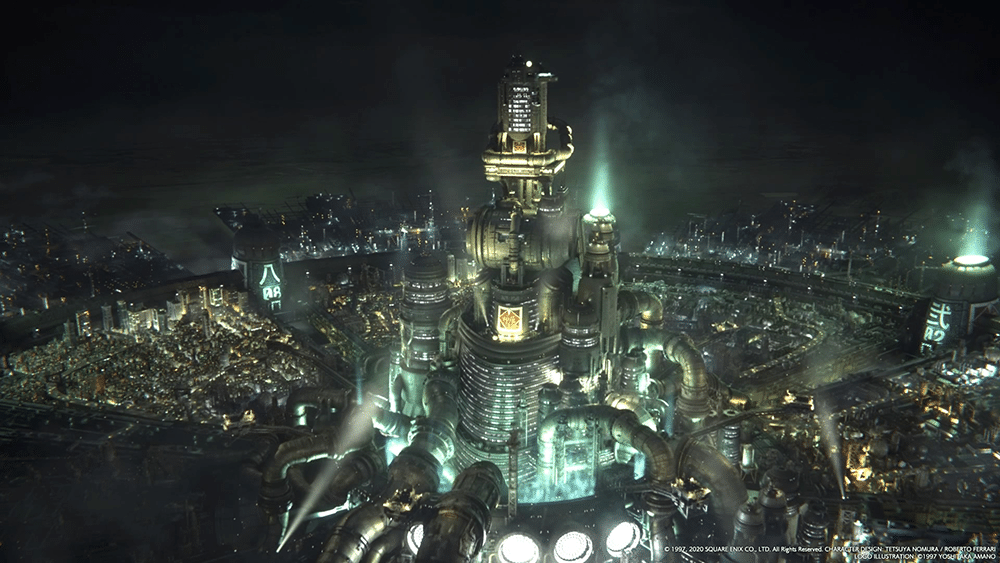

それを星から汲み上げて加工し商品化する企業──それが「神羅カンパニー」だった。

つまり両作には共通して「死=資源の蓄積」であり、「それを利用しようとする意思」が強く描かれている。

ファイナルファンタジーというシリーズは、しばしば「魔法」や「クリスタル」の存在、あるいは「召喚獣」や「神」によって神話を語ってきた。

だが、FF10とFF7の一連の流れは、そうした“古い神話”を解体し、科学と演算によって再構築された新しい神話を示している。

それはまさに、「死を別の物質に変えることで、神に等しい存在を人が創れる」という物語。

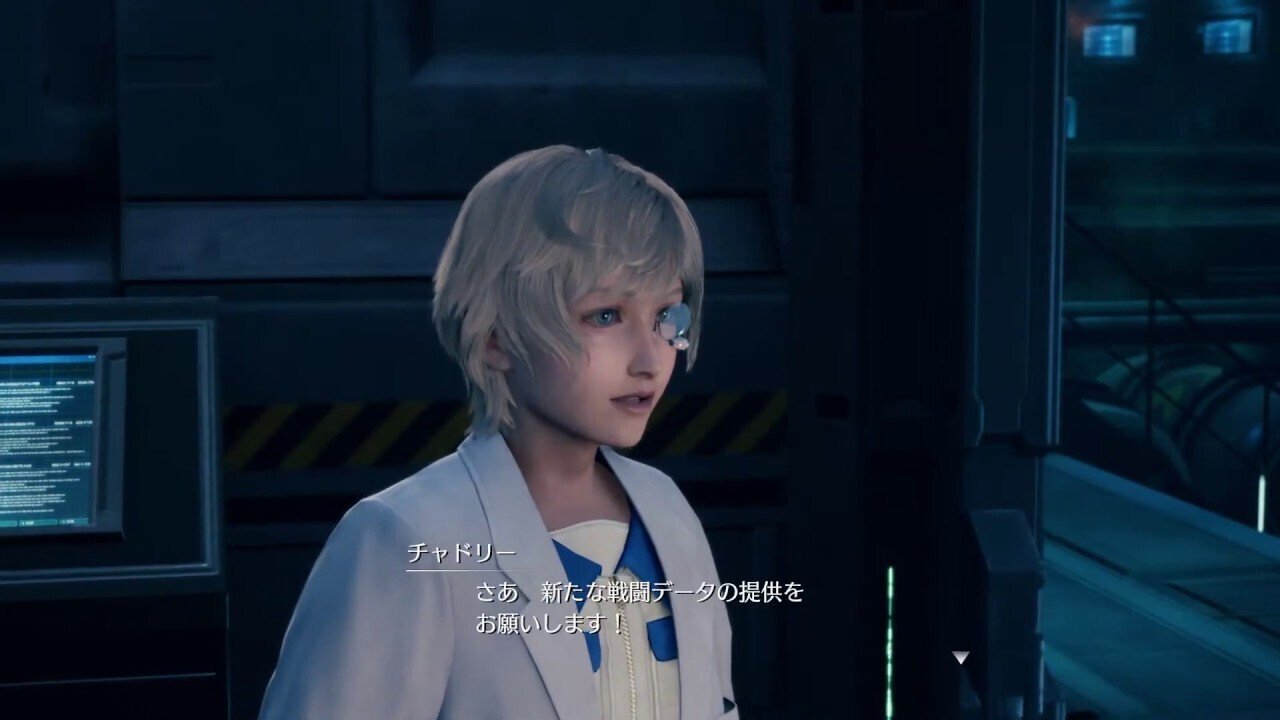

そしてここで登場するのが、FF10-2における「クリーチャークリエイト」というシステムと、FF10-2に登場する「シンラ君」だ。

彼は少年でありながら、あらゆるデータを操り、幻光虫から再構成したクリーチャーを制御し、やがてプレイヤーの育成結果に応じて進化を遂げるようになる。

一見すればこれはファンサービス的な裏ボスの提供に過ぎないようにも思える。

だが、FF10の世界観を貫く「死の螺旋」と、FF7における「ライフストリーム=星の記憶」を重ね合わせてみた時、そこには疑問が浮かび上がる。

幻光虫を捕獲、育成し、変化させるということ

「クリーチャークリエイト」とはいわゆるやり込み要素としてインターナショナル版から追加されたもので、戦った敵の魂をデータとして取り込み、幻光虫の情報として扱い、再構成し、育て、強化し、最終的には変化させるまでに至る、という仕組み。

これはいわば魂を「訓練プログラム」のように扱う行為。

そして、その果てに現れるのが“最強シンラ君”──すべての死と記憶と育成の果てに現れる、最強の生命であろうとする人格。

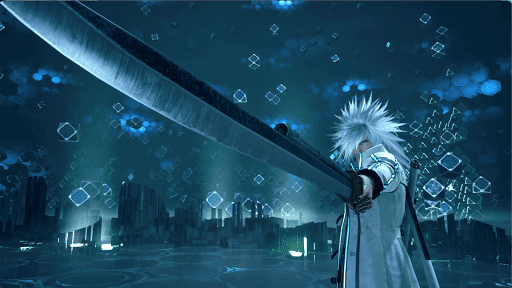

この構造は、FF7におけるソルジャー育成システム、とりわけ「神羅バトルシミュレーター」の原型とも言える。

神羅はソルジャー候補生に対し、仮想敵との模擬戦を繰り返させ、勝敗データ・行動傾向・反応速度などを蓄積し、戦闘の最大効率化を目指していく。そこにジェノバ細胞を取り込んだソルジャーが内包されるのは、もはや偶然とは言えない。

情報化された死の果てに生まれる“神”

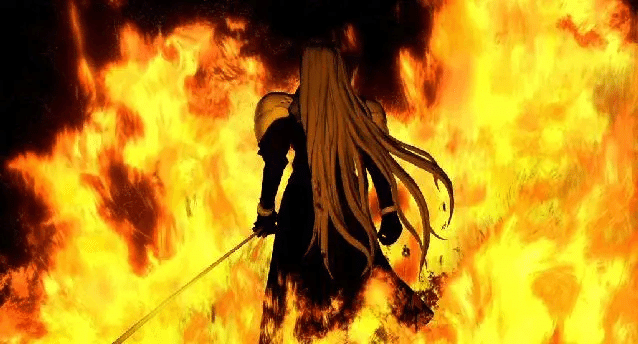

FF7のジェノバ細胞は記憶の混濁と再構成を引き起こし、その結果としてセフィロスは精神的ショックを受けたからか錯乱。

やがて原作では星のライフストリームを取り込み、星の命運を握ろうとする「神」を目指した。

FF10-2では、プレイヤーが無数の幻光体データを試行錯誤の果てに再構築し、ついに辿り着く存在こそ「最強シンラ君」

それは、生命の倫理を超えて“ただ効率と実験の果て”に現れた情報的な神の雛型。

彼が少年であることは象徴的で、純粋な探究心は、しばしば歯止めなき破壊を伴う。神羅カンパニーの始祖はここから形作られており、皮肉にもそれを再開させようとしたのがあの親子(宝条とセフィロス)だった。

ここまでの構造を整理してみると、

FF10の「死の扱い」として魂は幻光虫という生命エネルギーとなり、異界に送られなければ歪んだ魂はモンスター化するものの、いずれにせよ星の記憶となる。

幻光虫を集わせた強大な魔物である『シン』や召喚獣に限らず、過去に実在した『ザナルカンド』も幻光虫を利用したもので発展を遂げているとすれば、いわば魔晄都市ミッドガルの設計はFF10ザナルカンドのような大都市が再演されたようなものになるのかもしれない。

いずれにせよ神的存在を創る「運命」に抗おうというのがどちらも共通テーマで、己の選択の先にある未来を再構成するのが「両作品の主人公たち」の結論。

FF10は宗教による死の支配を描いた。

FF7は企業による死の搾取を描いた。

そのふたつを繋ぐ細い線の上に“シンラ君”というあどけない技術者が立ってており、彼はまだ神ではない只の少年としてスルーされた。

「これ、エネルギーとして使えるし」

それが世界を覆う神話の発火点となったのだとしたら──私たちは「クリーチャークリエイト」という行為を通して、何度も何度も、神羅カンパニーの夢の始まりを追体験しているのかもしれない。

死は記録される──「生命の情報化」

「命はエネルギーになる」のその先へ

何はともあれ『ファイナルファンタジー』シリーズの世界観に通底しているものがあるとすれば、

それは「命が死んだ後も“何か”として世界に残り続ける」という思想だ。

この“何か”は、実は作品によって微妙に異なる。

『FF10』ではそれが「幻光虫」として目に見える形で漂い、死者の感情や記憶すら抱えて世界を彷徨い続ける。時には死人として現世に留まることも。

『FF7』では「ライフストリーム」として星の地下を流れ、魂の情報が循環し続ける。

ここまでは、死後の魂による星の地脈の循環を描いたファンタジーの範疇だ。

しかし、物語が進むにつれて両者はこう変質していく。

「死は救いではなく情報化であり、再構築できるものだ」と。

この視点に立ったとき、FF10とFF7は明確に接続され始める。

幻光虫=魂の粒子、ライフストリーム=記憶の大河

FF10のスピラ世界では、死んだ人間の魂は幻光虫となって浮遊する。

それは時に姿形を現世に留めたり、魔物となり、時に召喚獣となり、稀有な例だが祈り子の夢として存在を留める。

象徴的なのは『シン』と「夢のザナルカンド」だ。

召喚士エボン=ジュが、滅びた都市の記憶を召喚によって固定化した夢の街では、住人自身もまた「幻光虫から生成された人格」である。

つまり彼らは“死者の記憶を元にした仮想存在”だ。

FF7の世界でも同様に、死者の魂はライフストリームという星の意識に還元される。だが、ここで人類はそれを魔晄として抽出し、利用を始める。

魔晄とは、死者の情報、記憶、存在の記録そのものでもある。

それを兵器の電力やエネルギー資源にも変換していく――神羅カンパニーは、まさに死を産業化した企業だった。

記憶と人格の再演──死者は「終わらない夢」

この死の“情報化”が極限にまで到達すると、何が起こるのか?

FF10-2の「クリーチャークリエイト」

- 幻光虫から構成された敵を捕獲し、保存し、育成。やがて姿を変え「最強シンラ君」というボスにまで進化。

これは、死者の魂が“データ”として操作・変化可能であるというゲーム上の明確な表現だ。

FF7シリーズの「バトルシミュレーター」や「ヴァイス」

- 神羅は兵士や実験体の戦闘データを収集し、仮想空間に人格ごと再現する。

- DLCに登場する「ヴァイス」は、かつて神羅が地下で生み出した兵士だが、今は「情報生命体」として宝条にシミュレートされている。

- 宝条の意志として、彼は自らの精神をデジタル化し、他者の肉体を介して転生を遂げようとする。

シンラ君と神羅カンパニー──少年と企業の“同じ夢”

『FF10-2』に登場する天才少年のシンラ。彼は「異界(死後の世界)をエネルギー資源として利用できる」と発言する。

その思想は作中では冗談のように扱われるが、開発者インタビューでは「この少年の末裔が、FF7の神羅カンパニーを築いたかもしれない」というように匂わせる程度に留めてる。

つまり、FF10とFF7は公式的には繋がっていなくても、テーマ思想的には繋がるものがある。

どちらも目指すのは「死の克服」ではなく、「死を再構成して利用すること」だった。

“夢のザナルカンドの住人”も“デジタル上で再現された人格”もすべて振り返ってみると

「死んでも終わらない存在」を作るという欲望の産物であるのだ。

人格を「保存」するということ

この物語の根幹には“魂は情報であり、再利用可能”という世界観がある。

もはや「死」は終わりではなく、「一時停止されたデータ」でしかない。

ここで重要なのは、再演される人格に“意志”が残されているかどうかだ。

- 最強シンラ君は確かに本人ではあるが、育成データの反映に過ぎない。

- ヴァイスも宝条に“支配された器”として操作されているだけ。

この構造が示すのは、「意志なき命の再演」は単なる装置であるという問いかけだ。

そして、それは2.5で周知されたように、仮初の命であるティーダ自身もまた例外ではないのだ。

“死を情報に変える”という神話

ファイナルファンタジーというシリーズは、しばしば「召喚獣」やその世界の摂理を支配する「神」によって神話を語ってきた。

だが、FF10とFF7の一連の流れは、そうした“古い神話”を解体し、科学と演算によって再構築された新しい神話を示している。

それはまさに、「死を情報に変えることで、神に等しい存在を人が創れる」という物語だ。

「これは、新たなリユニオンだと思わんかね」

Dirge of Cerberus Final Fantasy VII CM 01 - YouTube

メタ的な意味でもプレイヤーが魂を育て、人格を変化させ、最強の存在を作る。それはゲームであり、同時に神のシミュレーションでもある。

神羅カンパニーはその思想を拡張し、宝条(正確にはルクレツィアも)は魂のコピーすら可能にして見せた。

ならばそれは「新たな命」と呼べるものなのか?

それとも、ただの“記録された演技”なのか?

この問いに、明確な答えはない。

だが、FF10で「いつか終わる夢」としてティーダが消え、彼が再び復活した10-2後の世界である『2.5 永遠の代償』の描写。

『シン』が復活したとされる新作として記されているのもせっかく綺麗に終わったのにどうなんだという感慨は置いておいてREMAKEシリーズと全く無関係の話ではないからだろう。

命は、演算処理できる存在に過ぎないのか。

それとも、記憶だけでは辿り着けない“何か”があるのか。

FF10シリーズとFF7REMAKEシリーズは、その交差点に未だ立ち続けているのだから。