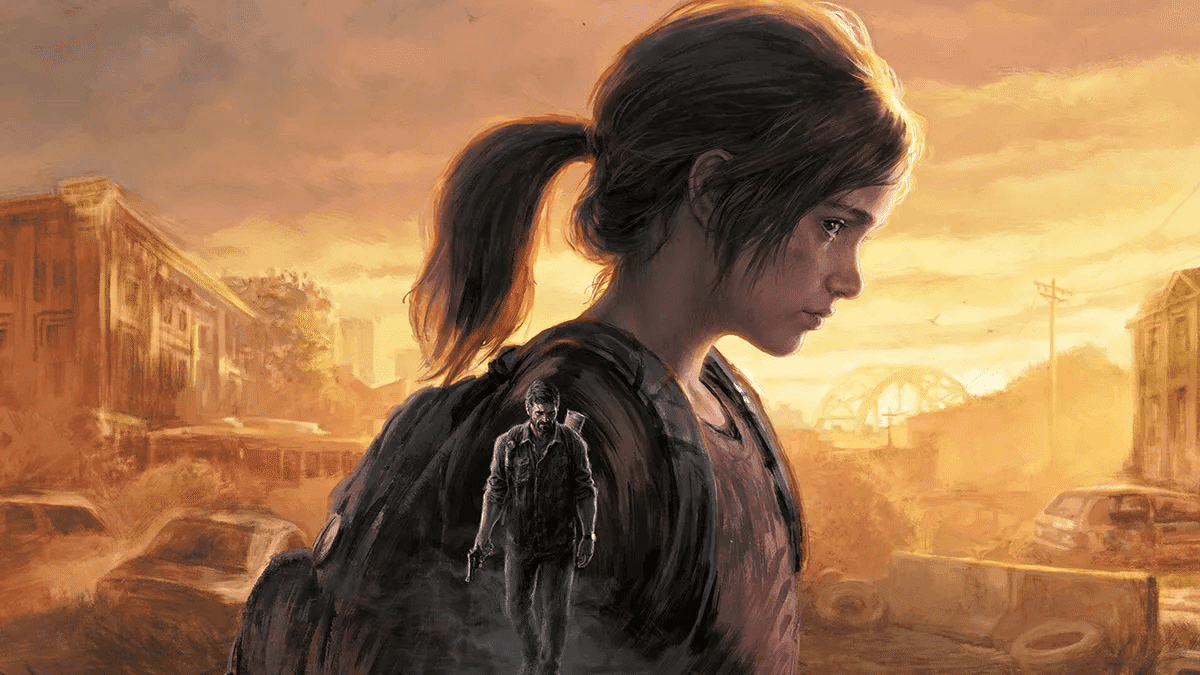

2013年、PlayStation 3の終盤に登場した『The Last of Us』は、多くのゲーマーの心に深く刻まれたタイトルとなった。

感染症により崩壊したアメリカを舞台に娘を失った男であるジョエルと、世界で唯一の希望を抱えた少女・エリーの旅を描くその物語は、プレイヤー自身が道中の感情を「体験する」ことによって語られた。

多くを語らないゲームデザイン、判断をプレイヤーに委ねる語り口、ラストの選択を“選ばせない”ことでこそ問いかける倫理――それはまさに、ゲームだからこそ可能な物語体験の一つの頂点だった。

しかし、2020年に発売された続編『The Last of Us Part II』は、まるで別作品かのような感覚を多くのファンに与えることになる。

「2」は前作で築かれたプレイヤーと物語の強固な信頼関係を、あえて断ち切るような構成を持っています。その制作姿勢と語られたテーマの不整合は、プレイヤーに強い違和感と混乱を与えました。

この記事では制作意図とその是非、またノーティドッグというスタジオの変化を掘り下げていきます。

『The Last of Us Part II』はなぜああなったのか?

制作体制と作家性の変化から読み解く物語と評価のギャップ

2013年にリリースされた『The Last of Us』は、ゲームという媒体におけるストーリーテリングの到達点として高く評価された。

その成功の背後にあったのは、ディレクターであるブルース・ストレイリーとニール・ドラッグマンの共同監督体制だ。

前者はレベルデザインを通じて「プレイヤーの体験を語らせる職人」であり、後者はストーリーの主導者としてキャラクターの内面や倫理的な葛藤を描き出す「物語作家」だった。

ジョエルとエリーの関係性やプレイヤーの感情と物語の一致が作り出されていた。「世界を救うこと」と「ひとりの命を救うこと」の対立というテーマは、プレイヤーに選択の余地を与えずとも深い余韻を残した。

このバランスが取れていたからこそ、語られすぎず、プレイヤーが“自分で思いを馳せる”空間が生まれていた。

しかし、その後の『Part II』では、物語体験の構造が一変する。

評価が大きく割れ、特に熱心なファンからは「ジョエルの扱い方」「感情の操作性」「テーマの一貫性」において強い反発があった。

では何が変わったのか?

二人の創作者の道が分かれたことの意味

『Part II』において最大の変化は、ブルース・ストレイリーがプロジェクトに関わっていなかったことだ。

彼は『Uncharted 4』開発後の2017年にノーティドッグを退社しており、明確な理由は公に語っていないが、後に自身のインタビューで以下のように言及している。

「私が作りたかったのは“プレイヤーが自ら感情を紡げる体験”だった。物語を押しつけるのではなく、プレイヤーの手で織り上げていくものだ」

というニュアンスの言葉を近年残している。

表現技術が向上して媒体が映画に近付いたこと。そうして作家性を求めてプレイヤーが置き去りにされる近年の製作傾向に思うところがあるという旨だろう。

これは暗に『Part II』が取った一方的な感情導線、操作感の剥奪、ストーリー偏重の方向性への批判とも受け取れる。

ストレイリーが共にいた頃の『1』では「選ばされることのない選択」という倫理的ジレンマがプレイヤーの想像力に託されていた。

一方、『2』では「選ばされることすら許されない感情の強制」が存在していた。

ブルース・ストレイリーが退社し、ニール・ドラッグマンが単独で作品を主導。彼はストーリーテリングへの野心と信念を強く持つ作家だが、その結果として『2』の物語は極端なまでに“作家の語りたいこと”に傾いていった。

物語はプレイヤーの感情よりも、テーマを優先する構造となり、以下のような流れが組まれた。

- 前作の主人公ジョエルが唐突かつ残酷に殺される

- プレイヤーはその犯人であるアビーを突然操作し、同時刻の彼女の背景を理解させられる

- キャラクターの個々の思いが深掘りされない一方、LGBTや暴力、復讐などのテーマが過剰に盛り込まれる。

こうした展開は、プレイヤーが自分の感情を整理する前に“共感せよ”と求められる構造となっており「感じさせる」ではなく「感じろ」と強制する作りになってしまった。

「体験」より「主張」が優先された作品構造

初代『The Last of Us』は、「ジョエルとエリー」という二人の関係をプレイヤー自身が“操作しながら信頼を育んでいく”構造に徹しており、その物語体験と感情は自然と結びついていました。

しかし物語構造が一変します。

過去作で築かれた価値観を“再教育する”ような物語展開、つまり「制作者のメッセージ優先」であり、プレイヤーの体験や納得の積み重ねを犠牲にして描かれたものでした。ニール・ドラッグマンは「プレイヤーを楽しませるより、真実の物語を描きたい」と公言しており、その姿勢がまさにこの作品に表れることとなった。

ゲームなのに、ゲームとして語られていない

『2』の構成は、まるで映画や舞台のような演出で進む一方で、ゲームというメディアが持つ最大の強み、すなわちプレイヤーが感情の主体であることは軽視された。

ブルース・ストレイリーが後に語った「ゲームとは、プレイヤーが物語を体験し、選択し、咀嚼していくものだ」という主張は『2』が失ってしまった本質を突いている。

独善的物語構造とはなんなのか

『Part II』の物語は、ニール・ドラッグマンが単独で監督・脚本を務め、彼の世界観と道徳観がストレートに反映された作品だ。彼はインタビューで、「プレイヤーに痛みと葛藤を直接体験させたかった」「復讐の虚しさをリアルに伝えたかった」と語っている。

しかしその構成は多くのプレイヤーにとって裏切りに映った。

前作で主人公だったジョエルが、唐突かつ残酷な形で死亡。

プレイヤーがその殺害犯(アビー)を、理解するまで操作させられる。

そうして、感情の整理がつかないまま、善悪の相対化を突きつけられる。

この流れには、ある種の映画的野心を感じさせるものの、ゲームとしての体験――プレイヤーの主体性という軸が大きく失われていた。

プレイヤーの感情を無視したまま、ただ「理解せよ」と語られる。

それは共感ではなく、押しつけであり、結果として“心の余白”が奪われてしまった。

さらに社内体制としても、ニールは2018年にノーティドッグの共同社長に就任し、制作における発言力を大きく増していた。

複数の関係者の証言によれば、彼の意向に反対するスタッフは離脱するか、プロジェクトから外れたという。事実、『Part II』ではアート、ナラティブ、レベルデザインの各部門でリードスタッフの退社が相次いでいる。こうした“個人の作家性がスタジオ全体を支配する構造”が、結果として『2』のような作品を生んだ背景にはある。

なぜ『2』はテーマの一貫性を失ったのか?

『Part II』のテーマは一見「復讐の連鎖の虚しさ」だが、それを描くための方法が複雑化しすぎた。アビー側の過去と事情をプレイヤーが感情的に受け入れる準備させるものとして、チュートリアルや序盤から操作させるなどやり方は企画段階から挙がってたはずだ。

だが、結果的にプレイヤーを裏切りたいという主張が上回ったのか、操作キャラクターの切り替えを通して「もう一人の主人公」視点を強制させるタイミングも不自然且つプレイヤー側のカタルシスが失われたこと。

さらにはLGBT要素なども物語と有機的に結びつかないまま、唐突に放り込まれる場面もあり、テーマの軸がぶれて見せたことも要因ではある。

とりわけ、「まずアビーを殺したいと思わせてから、彼女を理解させる」という演出構造には、作劇上の意図はあれど、プレイヤーの信頼を損なう“順序の逆転”があった。ゲームとしての共感形成を軽視した演出順序が、構成的な最大の失敗と言えるだろう。

「The Last of Us Part II」は作家主義の光と影

『The Last of Us Part II』の完成版と、初期のプロモーション・トレーラーの乖離は、多くのプレイヤーが指摘している大きな論点で、ここには制作段階でのストーリーテリングの方向転換や、意図的な「観客の裏切り」を含む演出方針が複雑に絡んでいます。

『Part II』の初期トレーラー(2016〜2018年)では、

- ギターを弾くエリーと血の描写 → 何らかの犠牲を積み上げた後だと推察される

(ディーナでは?) - ジョエルがエリーに近づくシーン → 彼が“相棒”として物語に関与し続けることを示唆。復讐劇の相棒としてジョエルが登場すると思わせる台詞。

この構成では、エリーが主導する復讐劇であり、ジョエルは守護者として再登場する物語が予想されていました。

『Part II』は結果的に確かに新しいことに挑戦した作品だった。

だが、その挑戦は“プレイヤーの感情体験”というゲームの本質とぶつかり合った。

ブルース・ストレイリーが志した「プレイヤーの選択に語らせる物語」は失われ、代わりにニール・ドラッグマンの「表現したいテーマを優先する物語」が表出した結果、ゲームでありながら“映画に近い独白の世界”に変貌したのである。

『The Last of Us Part II』が多くのプレイヤーにとって受け入れがたかったのは、「表現したいことがある」作品だったからではない。

“どう感じさせるか”を置き去りにしてしまったからだ。

前作が生んだ感動は、ジョエルとエリーの間に生まれた“語られないもの”、プレイヤーの“心に残る沈黙”だった。

だが、続編はあまりにも語りすぎ、見せすぎ、操作させすぎてしまった。そこには「プレイヤーと共に紡ぐ物語」ではなく、「作家が語る世界」があった。

ゲームは物語の受動者ではなく、能動的に関わる媒体だ。

『Part II』はその基本を踏み外したがゆえに、どれほど物語が巧緻であろうと、心に残る“共感”ではなく“反発”を刻んでしまったのだろう。

この作品が評価されるか否かは

「制作者の語りを受け入れられるか」

「体験する物語を自分のものにできるか」にかかっている。

だが、多くのファンにとって、前作の持っていた“感情の余白”こそが『The Last of Us』だったのだ。