はじめに

『Life is Strange 2』は、超能力を持つ少年・ダニエルとその兄・ショーンの逃避行を描くアドベンチャーゲームだ。

その根底には、「アメリカとは」「家族とは」「罪と許し」といった問いが織り込まれている。

プレイヤーの選択によって展開が大きく変化する本作は、単なる一本道の物語ではなく、現代社会の縮図とも言える多層的なテーマに満ちている。

日本社会では「罪を償う」「正直であること」が道徳的に重視される傾向が強く、逃げる行為は卑怯とされやすい。これに対して、アメリカでは「権力への不信」や「個人の自由・防衛」が根強いテーマであり、警察への信頼は決して一枚岩ではない。

特に、ショーンとダニエルがヒスパニック系であるという点は重要で、警察との衝突が一歩間違えば命に関わるという現実が「父の死」と共に「逃走」という形として彼らを追い込みました。

後はあの時点でもし自首していたら「ダニエルの力」は世間の好奇の目に晒され、彼自ら制御できないのであれば、警察や政府に管理される可能性も否定できない。

逃げたのは「愛と恐れ」による選択だったとも言える。

そして、ここではそういった問いについて掘り下げるために、物語の進行と共にキャラクターの描写を掘り下げていく。

「正解のない状況で、あなたならどうするか?」という問いを私たちに突きつけてくるのが、ライフイズストレンジの肝でもあるのだから。

兄ショーンが「選択権」を持った理由とは?

物語の中で最も重要な要素のひとつは、ショーンとダニエルの兄弟関係にある。

ショーンは、ダニエルを守りながら時には弟を引っ張り、時には支えられながら成長する。

しかし、ダニエルが「物を動かす」という特別な能力を持っていることが判明し、その力に対する恐れや不安から、彼の成長と向き合う方法が少しずつ変わっていく様子が描かれていく。

ショーンは、最初は弟を守る立場としての責任を感じながらも、物語の進行と共にその重圧に苦しむことにもなる。

ダニエルの能力は物理的な力を持つだけでなく、その成長過程で彼が示す感情の変化が重要で、ショーンがその変化にどう向き合うかは、物語の焦点となり、彼らの成長にも繋がっていく。

ダニエルは、物語を通して5章でようやく目に見える成長を遂げますが、彼の選択は常にショーンの影響を受けてきたからこそだ。成長が遅いとか言ってはいけない。

彼らの中で特に重要なのは「力」を持っていることが、どのように彼ら自身のアイデンティティや社会的な立場に影響を与えるか。

ダニエルの能力は、ただの超能力に留まらず、それを持つが故に彼の人間関係や価値観、最終的な選択に大きく影響している。

ショーンとの関係性も含め、ダニエルが選ぶべき道にどれだけ悩み、最終的にどう決断するのかは、物語の大きな転換点となる。

その選択がエンディングにどう結びつくかを、プレイヤーは常に意識しながら物語を進めることになります。

第一章の光となったブロディという大人

ブロディは、兄弟が逃避行を始めた直後に出会う「最初の理解者」であり、「外の世界にも善意はある」とプレイヤーに希望を抱かせる存在。

彼は行動力があり、教養もあって、自分なりの信念で世界と距離を保ちながらも、他者には優しさを向けられる稀有な大人として描かれている。

つまり彼は、「世界は完全に敵ばかりではない」という希望の象徴だった。

なぜ「ブロディは再登場」しないのか

道中でプレイヤーの多くはブロディの再登場を望んだはず。

それほどに魅力的で、ショーンたち兄弟にとっても精神的な灯台のような存在でした。では、なぜ彼はそれきりなのか?

→ 構造的な理由:兄弟の孤独を描くため

物語全体が、兄弟が誰にも頼れずに旅を続けざるを得ないことを主題にしている以上、再登場によって“子供として保護”されてしまう存在をあえて排除したとも言えます。ブロディが再び登場し、具体的な助けを与えてしまえば、物語は別の方向に進んでしまう。

→ 象徴的な理由:大人の役割とは何か

ブロディは“旅の途中で出会う賢者”として、あくまで方向を示すだけの存在です――道を照らし、同行しない者。

彼が再び現れることは、物語の“厳しさ”を緩和してしまうため、意図的にその役割は序盤に限定されたのでしょう。

物語の途中で彼のブログ記事を読むことができる場面があり、それによって彼が兄弟たちを今でも想っていることが示唆されます。これは制作陣が“再登場”を物語の妨げと捉えながらも、彼の存在感を消さないためのバランスとして使った手法です。ブロディのブログの文章は、まるで一方通行の手紙のように、プレイヤーへの問いかけである。

“君たちはどこにいて、今どんな風に生きている?”と。

実を言うと、私もこのブロディの存在に影響を受けてサイト運営を始めたので、こういった物書きで発信するのはこの作品あってこそだから、感謝の意を込めて丁寧に解説考察していきたい次第だ。

第二章 クリスとチャールズの変遷と、前日譚『Captain Spirit』の文脈

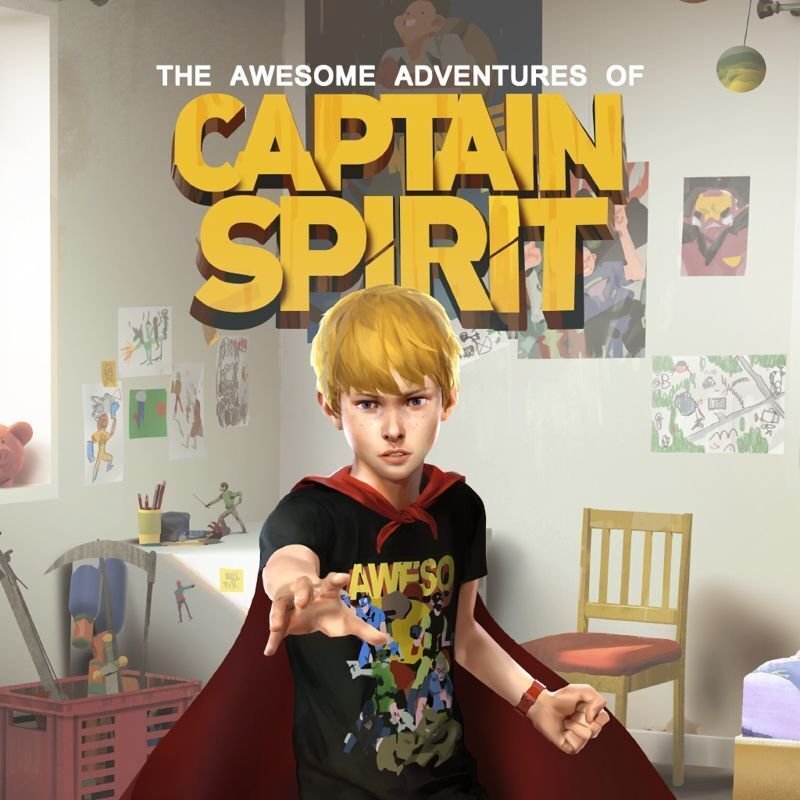

『Captain Spirit』のクリスは「逃避」しながら「愛」を求める

クリス・エリクセンは、父親の不在(母の死)、酒に溺れる父親、壊れた家庭環境の中で、自分を“ヒーロー”だと信じることで精神の均衡を保っている。

あのブラックウェル校出身の母が遺したアートの記憶、父がまだ優しかった頃の記憶、そのすべてが「過去への憧れ」となって彼の「想像力」を「生きる力」として変えている。

その想像の裏には「誰かが助けに来てくれたり、今が一変するかもしれない」という漠然とした“期待”が見え隠れします。

つまりクリスは、ショーンたち兄弟が現れる前から「誰か(何か)を待っていた」存在でした。

前日騨『Captain Spirit』での父親チャールズは、酔い潰れて寝ているシーンや怒鳴るシーンが印象的ですが、プレイヤーが読み解くことで、彼が決して“悪人”ではなく「どうしようもない弱さ」に押しつぶされている男であることが分かる。

そしてそれは、本編の『Life is Strange 2』で体験版から再会した時に、はっきりと描き直される。

『Captain Spirit』は無料で配信されているので、気になった方は既プレイの方もぜひ手に取ってみて欲しい。

ショーンとダニエルによって現れる「他者の視線」

本編では、兄弟の出現がチャールズに明確な動揺をもたらします。彼は「他人に見られる」ことで、初めて自分のふるまいが息子に与えている影響を痛感する瞬間を迎える。それまでの彼は、自分とクリスしかいない世界に閉じこもっていた。

ショーンとダニエルは、その“幻想的な閉鎖空間”に風穴を開ける存在だった。そして何より、ダニエルとクリスの関係。

ダニエルが“本当の力”を持っていたことは、クリスの妄想と現実を重ね合わせる契機になった。

「本当のスーパーヒーロー」の実在を感じたあの瞬間、クリスにとっては信じていた空想が初めて現実に舞い降りた、まるで奇跡のような出来事だったと言える。

これは、チャールズにとっても「自分の息子が他者に心を開いていくこと」への焦り、そして自分だけが取り残されているという痛みを強く突きつける出来事。

チャールズは本編では“壊れていながらも父であろうとする男”として描かれます。彼の変化や描写はささやかなものですが、兄弟との出会いは彼にとってきっかけになった。

特にショーンとの対話は「どうにもならないもの(喪失の痛み)」を彼に再認識させる契機だった――そして、誰かと繋がることがこの物語の微かな希望を窺わせてくれる。

ショーンとダニエルの二人の旅路が、誰かの救いになりうるという、クリスとチャールズは“変わる可能性を示された存在。

クリスは「信じる力」で自分を守ってきたが、ダニエルという“本物の魔法”に触れて友を得た。

チャールズは「愛するが故に壊れている父親」として、他者の視線に晒されたことで、ようやく変化のきっかけを得た。

この親子は、兄弟の旅に直接的には同行しませんが、物語の主題である「他者との繋がりが持つ希望」を体現する重要なサイドキャラクターだったこと。

彼らが「変化する可能性」に気づくことこそが、この作品の持つ“静かな救い”の象徴だったのかもしれません。

カレンという母のリアリズムの描写

ここでの母親カレンは、ショーンとダニエルの母であり、この2章から物語の中で何度も名前が登場している。

彼女が家族から離れ、長い間連絡を取らなかった理由は、単なる無責任さに留まらず、彼女自身が抱えていた過去の問題や社会的なプレッシャーが影響していたと考えられます。

カレンは「自由」を求めて旅に出る一方で、母親としての役割や家族をどう守るべきかを問い直す人物として描かれており、彼女の行動に対するショーンの反応は、物語を通じて複雑に絡み合っています。

そして、それを受け入れられなかった両親、つまり兄弟の祖父母は家族にどう顔向けしていいのか、互いに分からなくなっているというのが二章の在り方。

4章で登場したカレンが一人で自由を追い求めた背景には、兄弟と同じくアメリカ社会における価値観に対する批判や疑問があるように感じます。

家族を捨てたことで彼女の行動がどれだけ理論的に正当化されるのかという点が物語全体における重要なテーマとなっており、家族を置いて出ていった「理解できない母」の象徴として肯定もされないまま登場する。

ただ、その実像は単純なネグレクトではなく、ある種の「理想と自由への誠実な選択」でもあるということは訴えられている。

彼女が旅の末にたどり着いたテキサスの共同体は、社会の外側でしか生きられなかった者たちの集合体であり、アメリカ的自由の一つの終着点である。

彼女の言動にはある種のリアリズムと矛盾が同居する。

それは「自由に生きる者が、他者を犠牲にしてもいいのか」という3章と4章のフィンやエリザベスがもたらした問いであり、まさにアイン・ランド的な「個人の自由」とは対極にある“責任ある自由”というジレンマを体現している集合体に行き着いたのだ。

第3章の「農場の焚火」で語り合う若者たちの夢

『Life is Strange 2』は、現代のアメリカ社会における多くの問題を反映しています。特に、人種差別や移民問題、社会的な不公平といったテーマは、物語全体を通じて一貫して扱われている。

ショーンとダニエルが経験する不公平な扱いや、彼らの逃避行の背景には、アメリカ社会の深い矛盾が投影されてる。

また、物語の中で描かれる「自由」と「責任」の問題も、現代社会における根本的なテーマ。

カレンの旅路や、フィンなどのキャラクターたちの行動は、個人の自由と社会的責任のバランスをどう取るべきかについての問題提起を含んでいる。

第三章にてショーンとダニエルが一時的に身を寄せる農場。

そこでは、夜な夜なフィンを筆頭に夢を語る若者たちが焚火を囲み、束の間の理想郷を形成している。

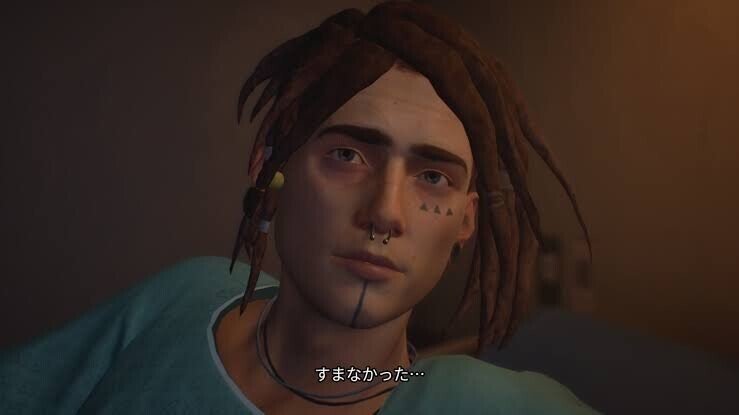

フィンを中心とした第三章のキャンプ生活――それは一見、社会からの脱落者たちが集まり、支え合いながら生きる「ユートピア」のようにも見せる。

しかし、焚火を囲んだシーンで交わされる言葉や表情からは、それぞれが抱える過去の痛みや、そして逃げきれないしがらみが滲んでいる。

リーダー格のフィンは移ろいゆく無法者でありながら、自分の夢を語る場面では真摯さを覗かせる。

その複雑さがプレイヤーに「信じていいのか」と問いを投げかける構造になっている。

彼が最終的にダニエルを利用しつつも夢に向かっていく自分たちを守ろうとする姿は、搾取と理想が混在するアメリカ的現実そのものであり、ショーンとの対比でより浮かび上がり、彼に問いを投げかけるものとなった。

ダニエルの力を利用することで、“夢だった自由なコミュニティづくり”を実現したいと語るが、それは結果的に子供を手段にするという父性的な支配になっている。そうしてフィンは自由を信じて行動するが、その正義感は次第に周囲を巻き込むリスクを孕み、ショーンとの対立を生む。

そして、そんな彼を許すか許さないかも、プレイヤーに委ねられている。

第4章 宗教に介在するシステム的統治と支配欲について

その後に宗教的共同体で再会する兄弟。そこでは、超能力を奇跡として利用することで権威を得た女性が支配する空間が描かれている。

エリザベス・フィッシャーは“神の声”としてダニエルの力を宗教の奇跡と偽り、自らの教祖的権威の確立に利用します。

この教会は信者たちの「救い」を約束しながら、実際には恐怖と従の装置として機能して、ダニエル自身が“神”のように奉られるという構図は、彼の幼い心に傲慢さと葛藤を生み、暴走の一因ともなります。

この章は、アメリカ南部に根強いキリスト教信仰と、それに便乗した“カルト的支配”を批判的に描いており「信仰」というものが人を解放するどころか閉じ込め、利用する道具になるか?

ただの狂信ではなく「異端が正義に転化する瞬間」を描くことで、信仰の危うさと強さを並列に語る重要な章である。

この章は「支配の手段としての宗教」を浮き彫りにしており、それが第3章の“自由”とのコントラストを生み出している。

ダニエルが崇められることによって必要とされていると彼にそう思わせること、そこから抜け出させるためにショーンが訴えかけるのは前章の延長線にある。

3章と4章の二つの章は、舞台や表層は異なれど「理想」を掲げながら“個”の自由や子供の未来を損なう“支配”という共通の構造を持つ。

第三章では「自由」という理想が、経済的困窮や道徳的ジレンマによって壊れていく。

第四章では「救い」という理想が、宗教的権威によって歪められていく。この描写は、まさにアメリカ的理想主義(自由・信仰・家族)に潜む影への問いかけであり、ショーンとダニエルの兄弟が巻き込まれた“選ばされる道”の重さを際立たせるための構造でもあった。

第5章 メキシコは「自由の楽園」ではない

第5章の国境線を一度抜け出せなかった意味とは何か?

「国境」とは、物理的な障壁であると同時に、社会的・心理的な境界線であるからだ。

ショーンとダニエルはその線を越えようとし、そこでさまざまな人間や選択肢と向き合う。目指していたメキシコは、彼らにとって「アメリカの不正義から逃れられる理想郷」のように語られた。

メキシコに着けば「勝ち」「解放」と単純に描かない点で二元論(自由 vs 抑圧)を拒否する深さが伺えます。メキシコもまた完璧なユートピアではない──だからこそ、旅は終わらない。

二人を捕まえた賞金稼ぎは、ある種の「アメリカ的な功利主義の象徴」です。利益のために人間を売ることに一切の罪悪感を持たない彼の行動は、物語全体の敵役に近い存在でもある。

にもかかわらず、物語は「彼に報いを与えるか否か」をプレイヤーに委ねる構造になっている。

これは、開発サイドのドントノッドの一貫した姿勢──「怒りや暴力によっては本当の“正しさ”に辿り着けない」 というテーマ。

つまり、プレイヤーに他者に対する「赦し」や正解が無いエンディングに向けた「非暴力の選択」の余地を提示するために、彼らはあの場所で捕まり、立ち止まる必要があったのです。

逃亡、逮捕、死亡といったエンディングの違いは、単に善悪の報いではなく「選択が彼らの中にどう生きて、人生を生き延びたのか」を問う設計になっている。

メキシコが自由の楽園でないと示されたのも、社会の枠組み、システムから逸脱しても本当の自由は得られないという逆説的な構造を強調している。

メキシコという外的な自由は、あくまで幻想でしかない。

そしてショーンたちが探し求めていたのは「地理的な居場所」に限らず

“兄弟の間にある安心と信頼”は不変であるという絆にある。

ショーンとダニエルの関係の変化

ショーンは旅を通じて父の影を追い続けるが、それは“強さ”というより“脆さ”と向き合う過程だった。

エステバンは道徳的に完璧な父として描かれがちですが、彼の登場はあくまでショーン自身の「理想的な大人像」の投影。

だからこそショーンは噓をついたことの未練を謝るし、父はそれを受け入れて「お前が決めるんだ」としか言わない。

つまりこの夢の場面は、ショーンが父の死を乗り越えて、自分の価値観を自分で定義する一歩でもある。

そして兄弟の間には、もはや単なる保護者と子どもではないとここで語られているように、二人は共依存と自立のせめぎ合いがある。

ダニエルは最終的に選択肢次第では兄を裏切るように見える選択もするが、それは“自由意志”の芽生えでもあるのだ。

次回、最終章とエンディングについて。