アイン・ランドとは誰なのか

アイン・ランド(Ayn Rand)は、ロシアから移民したユダヤ系アメリカ人であり、作家・哲学者として20世紀のアメリカ思想界に異彩を放った。

彼女の思想である「オブジェクティヴィズム(客観主義)」は「個人の理性と自己実現」そして利己主義を「道徳」として肯定するラディカルなものであり、多くの起業家や思想家に影響を与えてきた。

彼女を有名にした名著『水源(The Fountainhead)』で描かれた主人公、建築家ハワード・ロークは純粋な創造者としての理想像であり、現実社会の圧力に屈せずに己の信念を貫く男だった。

一方で『肩をすくめるアトラス(Atlas Shrugged)』は、より体系的にオブジェクティヴィズムの世界観を展開し、"生産者"と"寄生者"の二元論をベースに、社会崩壊とそこから始まる再生の物語を描いた。

しかし、その理想は果たしてどこまで「人間らしさ」に寄り添っていたのか。

あるいは、寄り添うことを最初から拒絶していたのではないかというのが疑問として残ってしまったのだ。

『水源』から『アトラス・シュラッグド』へ

『水源』では、まだアイン・ランドの中に「他者との関係性」が残っていた。

主人公のロークとヒロインであるドミニクの関係は暴力的でありながらも、彼らの間には激情と矛盾が混在していた。

芸術、愛、自己というものがぶつかり合いながら一つの関係と世界観を築き、最終的に結ばれたハッピーエンドとして、私もこの著作は本当に強烈な読書体験となって大好きな作品となった。

だが、『アトラス・シュラッグド』では、より理念的で教義的な方向へと傾いていく。

ヒロインであるダグニー・タッガートという女性は、有能で自立した鉄道経営者であると同時に、次々と現れる“超越者”たちに惹かれていく。

彼女はフランシスコ、リアーデン、そして最終的にジョン・ゴールトへと心を寄せ、その誰もが「選ばれた者」であり、彼女自身もその枠内に留まることを求められる。

逆に、幼馴染であり彼女に片思いをしながら尽くしてきたエディー・ウィラーズのような忠誠心の強い人間や、ジェームズの妻でありながら誇り高かったシェリルのように「感情」で苦しむ者たちは、物語の中で“言葉を与えられることなく”退場していく。

ランドはそこに“救済”を用意しなかった。

そして、それが本当に「理性の勝利」だったのかどうかは、読む者の心に静かな疑問を残す。

私も苦戦しながら読み終えて思った。

「この本って実は面白くないんじゃないのか」と

創造者と寄生虫、そして「選ばれなかった者たち」

本作の中心で最終章の主人公であるジョン・ゴールトは、物語の終盤で「この世を捨てて、自分たちの理想郷を築いた創造者たち」の中心人物として現れる。

しかし彼は、それまで読者と共に苦悩してきたダグニーやリアーデンも“ある条件下でしか理想郷に受け入れない”として線を引いた。

エディー・ウィラーズの最後の場面は、その象徴的な断絶である。

彼は創造者ではないが、善良で、実直で、忠義に厚かった。

それでも彼には「何の報いも与えられない」

ランドは彼を物語からそっと外していったのだ。

この扱いに対して、多くの読者や批評家は「非創造者の切り捨て」と感じた。バーバラ・ブランデンは回想の中で「アインは心のどこかでそんな人々の哀しみを知っていた。でも、理論上それを救ってはならなかった」と述べている。

ネイサン・ブランデンとバーバラの回想に映るランド像

詳細は省くがランドと精神的・哲学的なパートナーであったネイサン・ブランデンは、ランドの思想を広める「オブジェクティヴィスト運動」の中心にいた人物だったが、やがて関係は破綻する。ネイサンは回想録『My Years with Ayn Rand』で、ランドとの関係の精神的な重さ、そして「許されざる逸脱」を語る。

ランドは理性と一貫性を絶対視したがゆえに、人の心の複雑さや矛盾を認めることができなかった。その結果、親しい者ほど遠ざかっていった。

バーバラ・ブランデンも、後に『The Passion of Ayn Rand』で、ランドの孤独と、内面に隠された感情の激しさ、そして自己評価の崩壊を静かに描写している。

『バイオショック』における逆転のオマージュ

かのゲーム作品『バイオショック』は、アイン・ランドの思想に対する明確なオマージュかつ批判的逆転である。

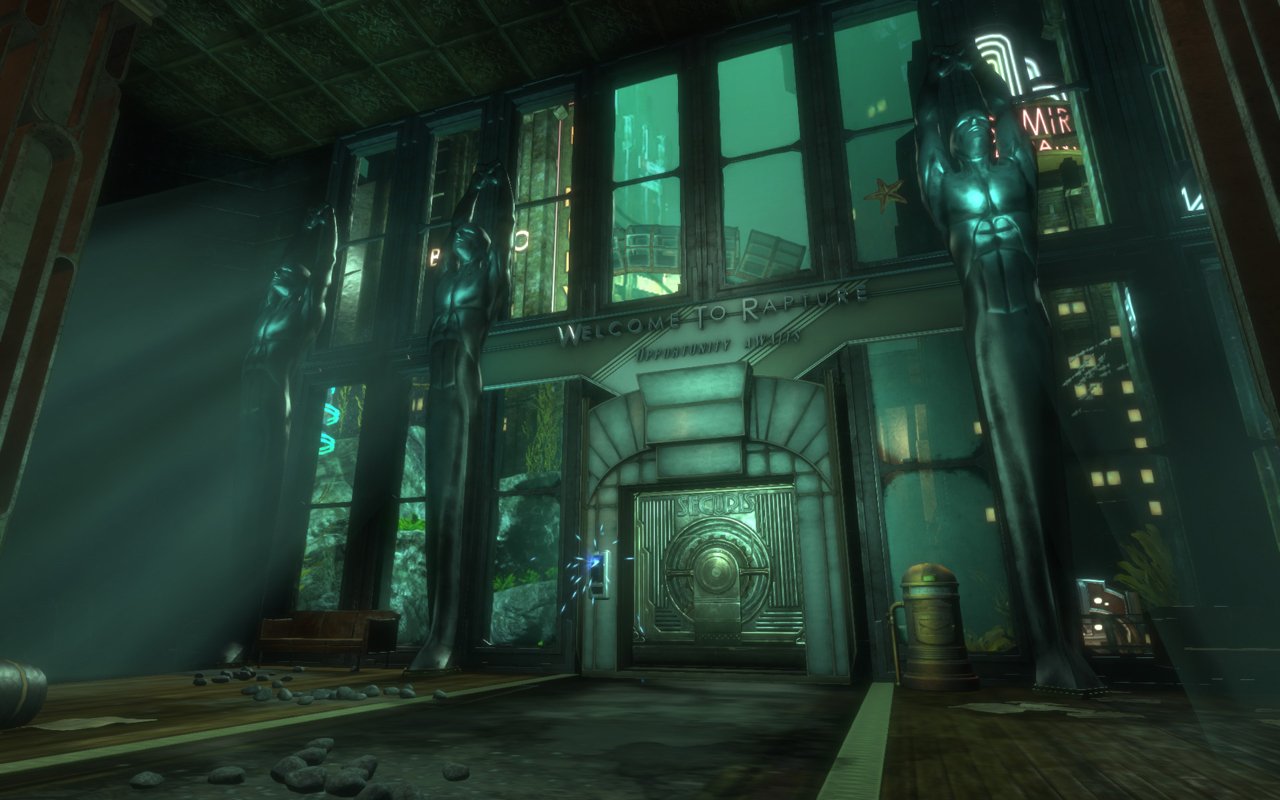

これから作品に触れてみようという方のためにも、詳細は伏せておくが偉大なるボスである「アンドリュー・ライアン」は

ジョン・ゴールトのような理想主義者として創造者たちの楽園として「海底都市ラプチャー」を築くが、その思想は現実と乖離し、崩壊を招く。

ライアンの理想は、他者を信じず、制御しようとすることで終焉を迎えるのだった。

「Would you kindly?(恐縮だが)」という言葉は、

自己の「自由意志」と、操られた「命令の境界」を問い直すメタファーであり、自立心を重んじたはずのアンドリュー・ライアン、つまりランドの“選民思想”の副作用を強烈に批評している。

その反作用として『バイオショック2』のソフィア・ラムは、そのさらに逆を行く「全体のための善」という集団主義を掲げ、個人の尊厳を奪っていく物語が後日談として描かれた。

つまり、『バイオショック』シリーズは、アイン・ランドの選ばれた存在の思想と、そのアンチテーゼである集団主義の両方を否定し、“第三の道”を模索する物語として展開される。

信奉と離反の果てに見えたもの

アイン・ランドの思想は、20世紀アメリカの資本主義と個人主義を一つの極限まで突き詰めた哲学であり、その輝きと同時に、陰影もまた濃いものだった。彼女の作品に心を動かされた人々――ビジネスリーダーや若き理想家たちの多くは、最初はランドに魅了され、やがて距離を置いた。

ネイサン・ブランデンもバーバラ・ブランデンも、一時は彼女の最も近しい理解者でありながら、最終的には彼女の人間性の“矛盾”に傷つき、離れていった。

バーバラは回想録でこう語る――「アインは、人間の欠点を許さなかった。だが、彼女自身が最も赦しを求めていたのかもしれない」と。

この言葉は、まさに彼女の晩年の苦悩を象徴している。

自らが描いたゴールトやロークのように完璧であろうとし続けた結果、彼女は孤立し、最後はわずかな信者に囲まれて静かにその生涯を閉じた。

彼女が本当に信じた“理性”とは、自らの感情や弱さを押し殺すものだったのか? それとも、受け入れるべきものだったのか?

そして、『バイオショック』が提示した逆転の世界。

アンドリュー・ライアンという“ランドの幻影”が、己の理想郷を守るために他者を殺し、自らの誤りを悟りながら思想に殉じていく姿は、まさに「思想が人間を支配する危うさ」のメタファーだった。

この視点から『アトラス』を読み直すとき、私たちはゴールトではなく、エディー・ウィラーズの沈黙や、ジェームズの妻の涙にこそ、「人間らしさ」や「失われた声」の片鱗を感じ取ることができる。

「選ばれなかった者たち」の悲劇は、ランドの思想に救済がなかったことを物語っている。

しかしそれこそが、彼女が恐れていた“非合理な感情”の強さの証でもあるのだ。

私たちは完璧な創造者ではなく、矛盾と迷いを抱えて生きている。

だからこそ、人の心を失わないで、と訴えかけるテネンバウム博士と、その心に従ってリトルシスター達の父となったバイオショック主人公のジャック。

ブッカー・デュイットやエリザベスのように借金――すなわち「過去の罪」に苦しみながらも、人のために行動しようとする姿に心を動かされる。

ランドが見落としたその「弱さの力」にこそ、もう一つの“選択肢”があるのかもしれない。

この言葉は、ランドの問いに対する私たちの在り方を見つめなおさせるものでもある。

「Would You Kindly」

「恐縮だが」ーー力のある言葉だな

Bioshock アンドリュー・ライアン対面時

恐縮だが、スキを押したらTwitterもいいねとフォローお願いします。