老若男女見る層が違ってもそれぞれに違う視点や面白さを提供されてきた『クレヨンしんちゃん』の中でもアニメ映画としての黄金期でもあった『劇場版クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ○○シリーズ』

やたら大人向けに仕上がっているユーモアやら、気付きや学びが多いものとして着眼点が尽きない本シリーズの中でも定期的に名作として数えられる『オトナ帝国の逆襲』について今回は語ってみます。

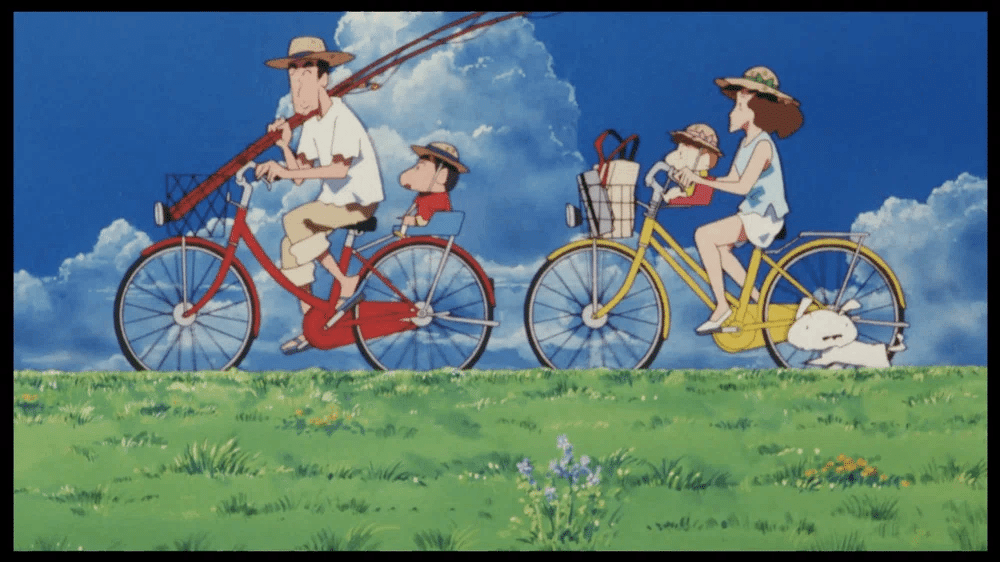

象徴的なオトナと子供たちの対比描写

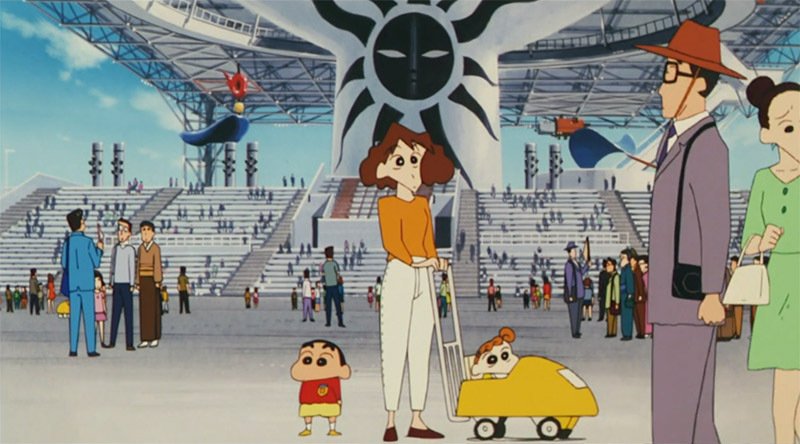

しんのすけ「なにここ」

みさえ「万博」

しんのすけ「万博?」

本作の第一声を飾るしんのすけの質問。

それに対するみさえの返事は「万博」とたった一言。

この台詞が本当に上手く考えられていており、何も分からずに連れてこられた子供としてぶっきらぼうに親に質問しているものの、みさえから返ってきた言葉はしんのすけにとってまるで答えになっていない返答。

こうした空気感に限らずこの物語の主構造である「大人と子供の切り離し」を本作ではずっと続けている。

20世紀博から帰宅した後もテレビのチャンネル争いといった子供の感情をまるで見ていない、自分の楽しみに没頭し続けている姿が続いていく。

劇中のキャラに対してだけでなく、視聴者に対してもやってのけてしまう。子供の視聴者の気持ちを見事に代弁しており、大人達が見て感じたノスタルジーに疑問を投げ続ける。

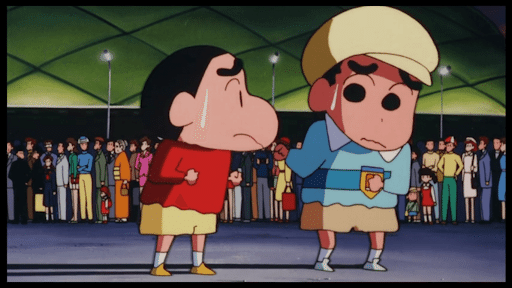

風間くん『ねぇ、この20世紀博ができてから、大人たち、変じゃない?』

風間くん『いくら子どもの頃が懐かしいからって、あのハマリ方は普通じゃないよ。懐かしいって、そんなにいいものなのかなぁ?』

ねねちゃん『さぁ。やっぱり大人にならないとわからないんじゃない?』

子供に付き合ってた映画だったはずが、まさかの親世代に向けての画面越しの剛速球だったわけです。

そもそも「匂い」とは何だったのか

あれが異質だったのは、20世紀の何が良かったのか「実感」や「経験」が伴っていないはずの、なな子お姉さんどころか高校生の「埼玉紅サソリ隊」がオトナ側に立ってしまっていたことだと言えるでしょう。

作中で明確に描写されませんでしたが、全国規模の事件を引き起こそうとしたオトナたちが手に入れた「匂い」が高校生から大人までという幅広い年齢幅が虜になってたあたり、その性質は「20世紀」というよりも「過去」に引き寄せられる人間に大きく作用していたのだと思われます。

要するに「におい」という言葉で誤魔化されますが、作中に登場するのは「20世紀が再現された『匂い』」そのものというわけではなく、おそらく「懐かしさ」という感情を抱ける人間に向けられて作用するもの。

だからこそ「懐かしい」という感情を持っている年齢に達すると誰でも対象に入ってしまい、その人々がそれに目を向けないようになると「匂いのレベル」が落ちる。

輝かしい記憶というものはキレイに磨いて心の玄関に堂々と飾って見せれる。だが、思い出したくない、見たくない、都合の悪い記憶は押し入れの奥にしまい込んで他人に見せようとせずにそのまま無かったフリをする。

だからこそ、思い出の中の「懐かしかったあの頃」の終わりを告げる夕焼けは綺麗で美しい。

親たちも決して子供を見捨てるようなことは無かったはずだが、そこに至るまでの人生として「過去を述懐する時」があるはず。

同郷の同窓会の連絡網を未だに大事にしているなら尚更。

逆に、自分の仕事先で預かっている一園児というだけである「しんのすけ」の存在をかろうじて覚えてくれていた「園長先生」や、行方不明者の報道を懸命に続けていた「ニュースキャスター」は「過去」というものに価値を置かなかったからこそ匂いに後ろ髪を引かれなかったのかもしれない。

(自分が「今」所有するバスの独占欲など妙な方向性に導かれましたが)

そうして踏み止まって今という時間に目を向けていた大人たちも、匂いに染められてしまうなど、イエスタデイ・ワンスモアによって引き起こされたのは、過去に目を向けさせて「懐かしい」という想いで、オトナ達の思考を染め上げる。

それが「匂い」の正体なのだ。

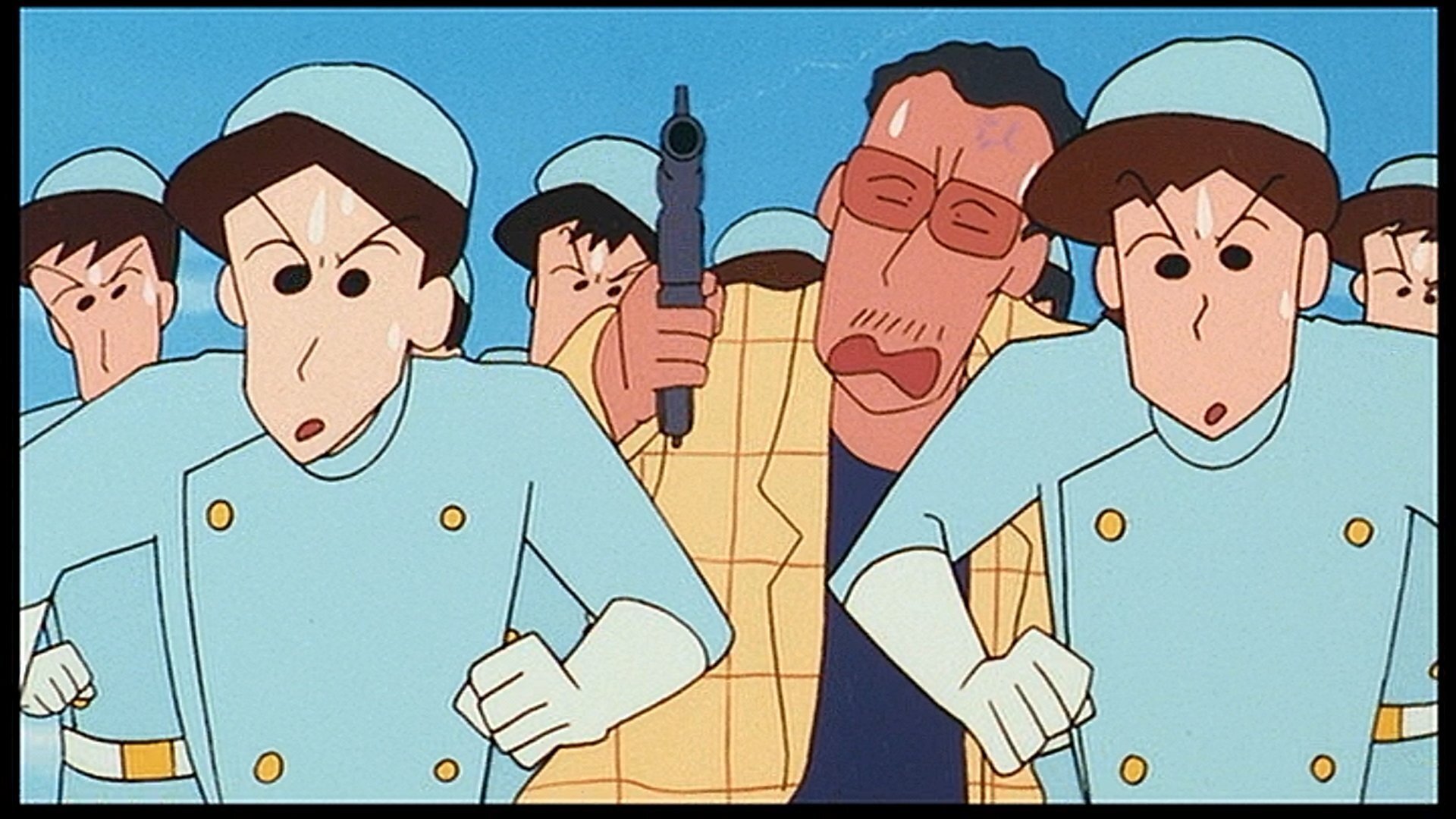

ケン曰く「高度成長期的な頑張り」を期待して、古き良き時代を取り戻したい彼らはなぜか同志である筈のオトナ達をいちいち物や報酬で釣らなければならない。

そうして子供を「狩りの獲物」のように追いまわしながら、手柄欲しさに仲間割れを起こし、互いを踏み台にして蹴落とし合い、結果が無惨なものでも何食わぬ顔をして報酬を求めてくる。

嫌悪感に近い、忌々しそうにひろしが欲しがった報酬のワッペンを遠くに放り投げるケンの姿が妙に印象に残ったはず。

この時、彼は何を想っていたのか。

「懐かしい」という感情をトリガーとして、なぜオトナ達は「幼児化」してしまったのか?

振り返ってみると、違うものが見えてくるかもしれません。

オトナが「懐かしさ」から求めたもの

ケンは未来を望む心を持ってたからこそ、牧歌的で温かいとされる過去に逆行することを掲げた。

自分たちは正しい、負けたくない、負けていない人間だと志ある大人たちに呼びかけて組織を率いているように思えました。

しかし、輝かしい未来よりも過去に拠り所を求めたチャコやオトナ達は、自分が見たくないものをわざわざ見て「最早見ることが叶わない場所(過去)」に憧れを抱いていた。

「心が空っぽだから物で埋め合わせ、いらない物ばかり作って心が醜くなっていく」そう語るチャコは、自分こそ空っぽの心を満たそうと「過去の物で埋め合わせようとしている」ことに気づいてない。

そしてそれは、匂いによって精神退行を起こしたオトナ達も同様でした。

「ぼくたち、父や母に会いたいだけなんです!」

「会っても無駄だ。お前達の親は懐かしい匂いで子供に戻っている」

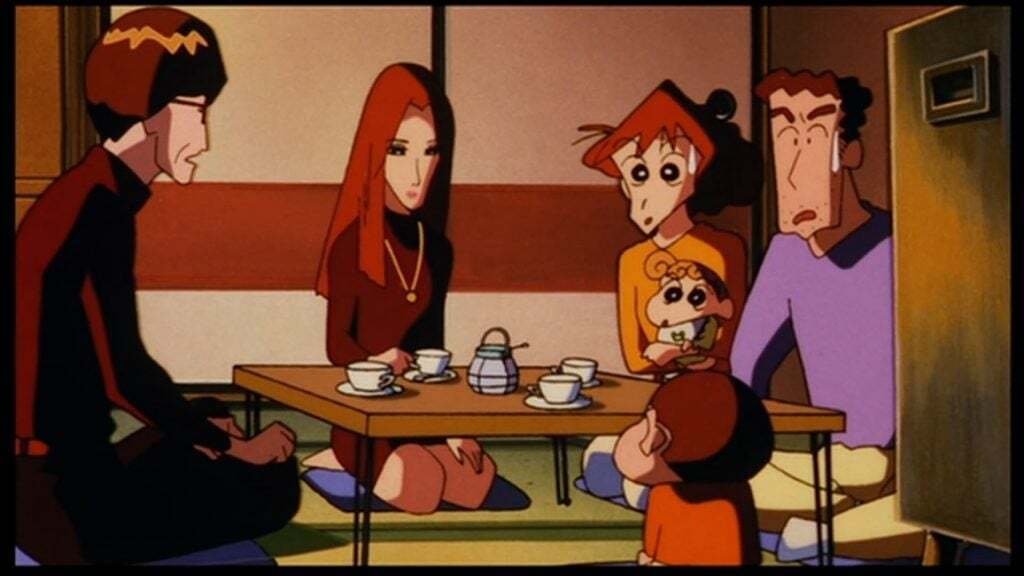

万博を楽しそうに連日回っている大人たちに風間くんは、

「懐かしいってそんなにいいものかな」と不安そうに口にする。

何が良かったのかを、誰も説明できなかったですが、当たり前です。

どの時代にも幸せそうに人々が過ごしている陰では「希望が見えない」と嘆きながらも歯を食い縛って必死に耐えていた人はどこかで生きている。

子供や学生時代といった過去の思い出そのものを楽しかったとしても、全員が同じものとして共有できるわけではないのと同じように。

どの世代でも年を取ると「昔は良かった」と語り出したがる。

それはノスタルジーもあるが、何よりも「『自分』が楽しくて若かった時」

であり、心身共に「素直で元気だった自分」がいた時代。

思い返してみて実感することでしょうが「若さ」というのは、何でも楽しもうとするということ。そして、そういう部分が擦り減っていくと、自分自身の変化や努力無しでは何かを楽しめなくなってきて、ひたすら疲れてくる。

もし、今も身も心も力が有り余っていたなら、多分価値観はすぐに変えられるし、見聞も広げられる。

失った物を振り返るより、今の世界に広がっているものに目を向けて楽しめるのだから。だからこそ、彼らが戻りたいのは「時代」ではない。

「あの時代は良かった」というのは、活力に満ちて元気だった時である「自分が若い頃」に戻りたいのだ。

「どうして行かせたの?」

「最近、走ってないな」

「黄金の20世紀」という時代を引き寄せる筈が、なぜか「子供」時代に戻ったという解き明かされない謎の現象は、オトナ側である制作陣の皮肉と自嘲が込められていたのだと思われます。

いつからケンが心変わりしたのか

人生の苦闘から学ぶべきことのひとつは、自分を超えることであり、かつ自分自身を突き離して「新しい自分」として生まれ変わること。

しかし、屈辱や傷を忘れることができず、その頃の自分の恨みを晴らして恋い憧れたものを求めることが、人生の目標になってしまっている人もいる。金持ちの子供が手に入れて自慢してきたモノや学歴などが顕著かもしれません。

自分の人生で獲得した知識や見識や洞察によって捉え、自分だけが築き上げた価値を誇りに思うこと、周囲や世間の目に囚われて自分の価値を「相対化」できないのだ。

ここまで生き抜いてきたのだから、大いに自分の努力と苦闘を讃えていいのに。そこから新しい未来に向かうべきなのに精神は子どものまま置いていってしまったもの。過去の中に閉じこもったまま、過去に追い求めた価値に執着するあまり、決別して未来に向かえないオトナは自分たちの未練を残した子供時代に囚われていました。人は何かを崇拝し、それに価値を見出す。現在に居場所が見つからない人は過去に見出してしまう。

そもそも、自分の価値基準や判断基準を外在化してしまうことは、「普遍的」な価値基準への従属から逃れられなくなってしまうということ。

ひろしの場合は、かつて騒がれていた「月の石」を直接見ることが叶わなかった少年時代の過去に心が縛り付けられており、その未練を果たせば未来は変わっていたと、見られなかった悔しさに普段から内心囚われていたのだと思います。

万博のセット内で月の石を見に行くという空想に耽るものの、実際に見たことが無いものを手に入れようと記憶の繰り返しをしている独りぼっちの子供で、未来を思い描くことができていませんでした。

そうして過去の記憶をさまよい続けるひろしの目の前に現れたしんのすけは、「父ちゃんは『父ちゃん』なんだよ、この臭い分かるでしょ?」と、その父親を取り戻そうと必死のしんのすけの気持ちが良く表れている。

これからの物語の展開が大きく変わることを示唆するだけでなく、一人の人間が生きてきて家族を築き、どんな事があってもその絆は失われないと懸命に訴えている。本作のテーマであり象徴的な場面です。

帰りを待っている家族がいる、笑い合える家族がいる。

今まで歩んで来た辛くも楽しくもある過去がある。

その大人自身が「辿ってきた道」や「生きてきた証」は誰にも壊すことが出来ないのだと訴え、たとえ自分の「未来」や「今」を否定しようと、これまでの道があったからこそ「家族」が存在するんじゃないか、と「今の自分の匂い」で伝えている。

「父ちゃん、オラがわかる?」

「ああ……ああ……!!」

涙を流して横たわるひろしはしんのすけを抱きしめながら力強く答える。

この物語で親が子供の言葉に向き合って「しっかり返答する」のがこのシーンが実は初。

あとは語りすぎるのも野暮ですし、何回も観ているのにしっかり感動させられる素晴らしいシーンなので、改めて自分で見て聞いて感じて欲しい。

そしてケンは、家族を取り戻した彼らに邪魔立てされるというのは明白でしたが、ケンは何故か「下品なガキ」とその家族である野原一家を自宅に招いた。

「手こずらせた」という台詞から姿を消した後に子供達や野原一家の姿を見て、何か感じ入るものがあったのかもしれません。

ケンの立ち振る舞いの変化

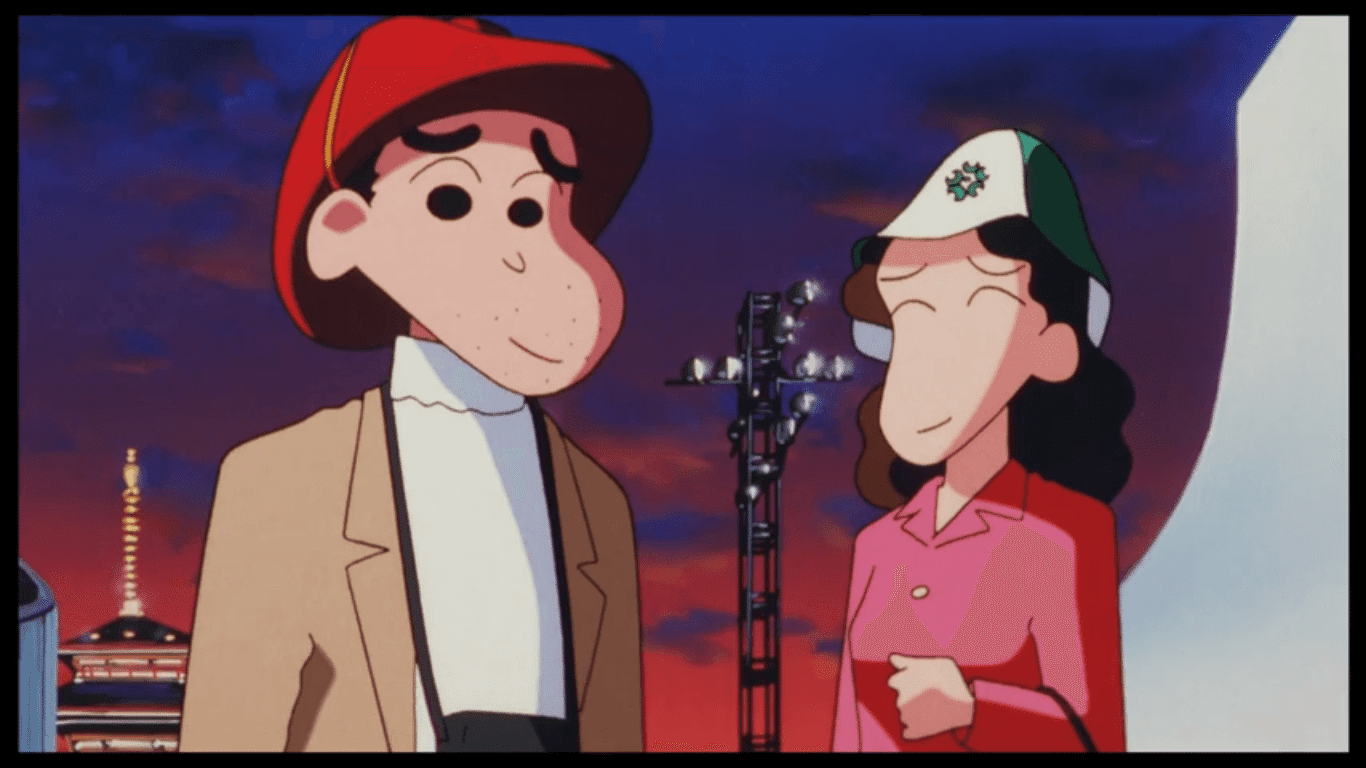

「ここに来るとほっとする」

「ここには外の世界みたいに、余計なものがないからな。昔、外がこの街と同じ姿だったころ、人々は夢や希望にあふれていた。21世紀はあんなに輝いていたのに。今の日本にあふれているのは、汚い金と燃えないゴミくらいだ。これが本当に、あの21世紀なのか」

「外の人たちは、心がカラッポだから。物で埋め合わせしているのよ。だからいらないものばっかり作って、世界はどんどん醜くなっていく」

「もう一度、やり直さなければいけない。日本人がこの街の住民たちのように、まだ心をもって生きていた、あのころまで戻って」

「未来が信じられたあのころまで」

未来に希望を感じられた頃に戻りたいと思う大人は現実でも数多い。

あの地下街だけで満足してたのがどんどん肥大化して言って、時代そのものへの憧憬が忘れられないって受け取り方に行き着き、彼らの拠り所となる世界を築こうとして「匂い」を解き放つ計画を実行に移したのかもしれない。

が、自分の機嫌を損ねるとそれは「絶対的に尊重されるべきもの」

それに対する仕返しや吊るし上げは肯定されるって作中の「幼児化したオトナ達」に近しい思想は、私たちの現実でも蔓延しています。

何かが起きると他責ばかりで、自分の望み通りにならないとそれは他がおかしくて間違ってるからだというポジショントークに舵を取る。

大人になったからといって、全く別の人間になれる訳では無い。

自分がコントロールできない不確実性を突きつけられると怒り、泣き叫び、己の姿を自覚できない。

それが人間の本来の姿であるかのように突きつけられる。

実際に「匂い」を解き放って起こされたリセットは、おそらく上述した序盤のケンの語り口からして「思い描いてた光景とはまるで違った」のだと筆者は思います。

現在では解決できる病気も科学の発展により解決策が見出されたが、当時では救われなかった命もある。

公害や事件といった影もまた濃い時代なら尚更、万人が幸せだった時なんて存在せず、お金や付き合う異性をブランドとした歪んだジェンダー像を押し付けるなど、物欲と虚飾を覚えた暗部は数えられていない都合の良い虚像を彼は「黄金の20世紀」と大きく括って呼称しました。

しかし「汚い金と燃えないゴミで溢れ返っている」もその汚い金と共に切り拓いたことで築かれた恩恵の下で自分達は生きており、イエスタデイ・ワンスモアの賛同者たちの居場所である「夕焼けの町」を築き上げて彼らの生活を確保するために「万博を模した20世紀博」を執り行った。

本物の黄金期なんてどこにもないし、理想と現実は違う。

そもそも記憶している”黄金の過去”は、未来に希望を抱いた人々の手によって作られたものだ。

過去に囚われたままの人だけになったら彼らの望む”過去の世界”の再現どころか、何も生まれない。

チャコやオトナたちが欲しいのは、

かつて夢見てたような未来がいつか来るという「安心」の方なのだとケンは途中から気付いたのだと思われます。

新たな未来を築こうと「過去に回帰した」結果、未来を共に描けない春日部のオトナ達を目の当たりにした匂いの解放以降、ケンは序盤で語ったような自らが描く未来への展望について閉口していました。

そして、あくまで理性が常に上回っていた彼は大人として、野原一家が何を望んでいるか問い続けた。彼は自分が正しいとは一切口にせず、自分の理想を曲解できるほど傲慢ではなかった。

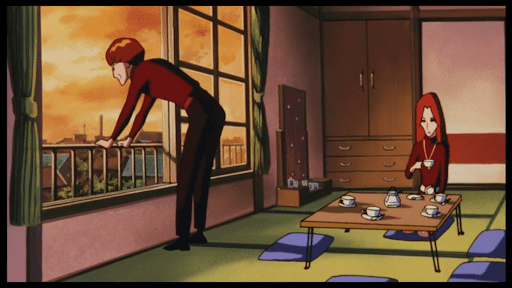

「この紅茶を飲み終えたらタワーに登りスイッチを押す、今度は足の臭いでも戻れないだろう」

「お前たちが本気で21世紀を生きたいなら行動しろ、未来を手に入れてみせろ」

「……早く行け。グズグズしていると、またニオイが効いてくるぞ」

出て行った野原一家のその姿を窓から眺めるケン。

何も知らされていなかったので咎めるようにチャコが言います。

「どういうこと?」

彼女にはケンが計画を話した理由がわかりません。

そんなチャコに答えず、ケンは彼女の方を振り返らずに家族を目で追いながら言う。

思い描いてた21世紀となんだか違うんじゃないか、という心にふつふつと湧き上がる不安や疑念、そういう感情はやがて逃避に繋がる。

余談ですが、同じ放送時間帯の同期として夢見たような近未来と違うものを目の当たりにした『ドラえもん』の道具は21世紀から22世紀に移行し、実現してしまった道具は忘れ去られてなかったことになった。いつまでも「夢」を見せられるように。

ちくしょう…なんでここはこんなに懐かしいんだ…出口はどこだ、早く出ねえと懐かしくて頭おかしくなりそうなんだよ!

「走り続けろ」

彼はわざわざ塔を登ってる野原一家の姿をテレビに映して地下街の住民に見せた。車を使ったりそれこそ走れば勝てたのに、わざわざ歩いて向かったのは、今までそうしてきたからこそ最後までフェアな勝負にケンは徹した。あの時点で自分達の顛末を受け止め、リーダーとして住民たちに選ばせるという務めを全うしてたのだと思います。

ケンはあえてエレベーターを止め、ヒロシに問いかけます。

「戻る気はないか?」

「ない! オレは家族と一緒に未来を生きる!」

「残念だよ、野原ひろし君。つまらない人生だったな」

「オレの人生はつまらなくなんかない。家族のいる幸せを、あんたたちにもわけてやりたいくらいだぜ」

ひろしは閉まりかけたエレベーターの扉にしがみつき足止めしようとする。チャコの言葉を受けても無言で立ち尽くしているケン。

エレベーターから引き剥がそうともせず、彼は何を考えてたのか。

ひろしは「行け!」と叫び、家族は走ります。

しかし追いすがる制服たち。もう走れないと悟ったみさえは、自分の身体をもって制服たちに体当たりしました。そして「行って!」と叫ぶ。

その想いを背負って転んで顔を打ち、鼻血を出しながら、懸命に走るしんのすけ。

何が彼をここまで駆り立てるのか言葉にできない、だが応援してしまうという不思議な感慨に、映画館でこの目で見て見たかったっていつも思う。

必死にケンの脚を止めようとしがみつくしんのすけ。

それを振りほどいたケンは匂いのレベルがどんどん下がっていることに気付く。

「……ダメだ。見ろ、匂いのレベルを……」

「町の住人たちもあいつらを見て、21世紀を生きたくなったらしい」

「嘘……! 嘘でしょ!? 私達の町が、私達を裏切ったっていうの!?」「そういうことだ。みんな今までご苦労だった。各自、好きなようにしてくれ。外に行っても、元気でな」

しんのすけ達の姿を見て視聴者が何を感じたかが人それぞれのように、野原一家の姿を見て、夕日町の住人の大人たちも21世紀を生きたくなったのだと悟り、涙ぐんでいる夕日町の住民に労いの言葉をかけて「外に行っても元気でな」と解放する。

「どうして……ねえ、どうして! 現実の未来なんて醜いだけなのに!」

「オラ、とうちゃんとかあちゃんとひまわりとシロと、もっと一緒にいたいから……怒っても、頭に来ることがあっても、オラ、みんなと一緒がいいから……それに、オラ、大人になりたいから。大人になって、お姉さんみたいな綺麗なお姉さんといっぱいお付き合いしたいから!」

家族といっしょにいられること、誰かの役に立つこと、一生を一緒に過ごしたいと思う人と出会うこと、自分が家族をつくること、それは大人になったからこそ生まれる幸せ。その願いを聞いたチャコは静かに涙を流す。

「おしまいね」

「ああ、20世紀は終わった」

「私、外へは行かないわよ」

「……わかった」

彼女は外には行かないと宣言し、ケンは少し黙ると了承します。

この世にもう生きられる場所はない。そうして二人は屋上へ向かう。

それに追いついた野原一家。

二人はゆっくりと端へ向かって歩いていく。

飛び降りるつもりではと悟るひろしとみさえ。

しかし「来ないで!」と言われ、思わず動きが止まってしまうと二人は見ていられず目を背ける。そうやって自分達だけ逃げて諦めるのか。

しんのすけの「ずるいぞ」を耳にしながら飛び降りようとした瞬間。

タワーの死角になっている部分からハトが飛び出して、2人は思わず後ずさった。そして飛び降りる気力を失い、へたりこむ二人。

現実は苦しくて辛いことばかりだと自分達が斬って捨てた未来の象徴である「下品なガキ」

しんのすけ達の未来を踏みにじる行為だとどこかで自覚していて、その未来を守ろうとボロボロになった大人である親たち。

彼らが一緒に生きようとする姿に、過去への忠誠が揺らがされたことや、自分達が本当に欲しかったものを思い起こしたのか。

色んな想いが彼らの中で交錯していた沈黙の中、巣を作って守ろうとしていた鳩の親子に気付いたケンは苦笑します。

「……また、家族に邪魔された」

「ズルいゾ、2人だけでバンバンジージャンプしようなんてーオラにもやらせろー」

「……いいや……もうやめた」

「どして? お股ヒューってなったの?」

「ああ……」

ケンはしんのすけの言葉に正面から向き合って穏やかに肯定する。

自分を取り戻したひろし然り、複雑な感情の中で「ああ」の2文字に込められている万感の思いは計り知れない。

自らの両肩を抱き「死にたくない……」とうずくまるチャコに寄り添う。

未来には生きられないと言ってみたものの、未来を面白くしてくれるかもしれない家族に出会えたこと。

彼らと生きる未来の中で、自分達も生きてやり遂げたいものが見つかるかもしれない。そして全てが終わって事件は収束し、二人は旅立つ。

春日部の大人たちと子供は、一緒に自分の町に帰ります。

感動なのかユーモアに笑っていいのか複雑さに覆われながらも、ここで綴られている粗雑な文なんかでは全く表現しきれない感情。

けど、満足感を覚えるラスト。

子供のときに見るのと、オトナになってからに見るのでも相当違って見える景色がある中で、また見たら更なる気づきがあるかもしれないですね。

そして、いつも自分が帰った時に口ずさんでいた言葉をしんのすけは、家に帰ってきた両親に送る。

いつもの家に戻った野原一家。

「ただいま」「ただいま」

「おかえり、とうちゃん、かあちゃん」

以下リンク紹介

配信でも映画館でも沢山の映画をチェックしましょう!