『1984年』が突いた「人間の在り方」

『1984年』は「真理省」に勤めている主人公ウィンストンが処刑されるまでの生き方をジョージ・オーウェル氏によって描かれたディストピア小説。真理省は歴史を捏造し、愛情省の思想警察が尋問を行い、豊富省が食料を配分を決定する。そして権力者の肖像が描かれたポスターがあちこちに貼られ、それを見る人々の帰属意識を構築しています。

物理的には存在しない「想像力の共同体」――すなわち「国家」の人民に共同体に帰属させ、それを信じさせるためのスローガンが敷かれました。

War is Peace(戦争は平和である)

戦争が続くことで国民の不満やエネルギーが外部の敵に向けられ、国内の安定が保たれるという逆説を表しています。これは、市民を統制するために、平和と戦争を混同させ、永続的な支配を可能にしていることを示唆しています。

Freedom is Slavery(自由は屈従である)

個人の自由を追求すると、かえって孤立し、最終的には恐怖や不安に支配されるという考え方。逆に、服従することで安定と安心を得られるという論理で、個人の自由を否定し、集団への従属を正当化しています。この際に使われる概念が『New Speak (ニュースピーク)』から生じた『Doublethink(二重思考)』等。

Ignorance is Strength(無知は力である)

無知であるほど統制しやすくなるという考え方。情報の統制とプロパガンダによって、市民が真実に気付かないようにし、支配を強化するというメカニズムを示しています。

これら3つのスローガンは、オーウェルが描いた全体主義を象徴しており、逆説的な表現を通じて、権力すなわち上部構造の欺瞞とプロパガンダの危険性を強調しています。

本著は全体主義に対する批判として挙げられることが多いのですが、人間の本質としてこれらの性質を挙げて「2+2=5」など「幻」を創出して選び取るのは、自分以外の何者であるかのように振る舞えること。

自分たちはフランス国民であるというイメージを人々の中に作り上げ、団結させたフランス革命のように、肖像が人々を束ねること、価値を共有する像が人々を束ねるのであれば、自分達は何を拠り所にしているのか。

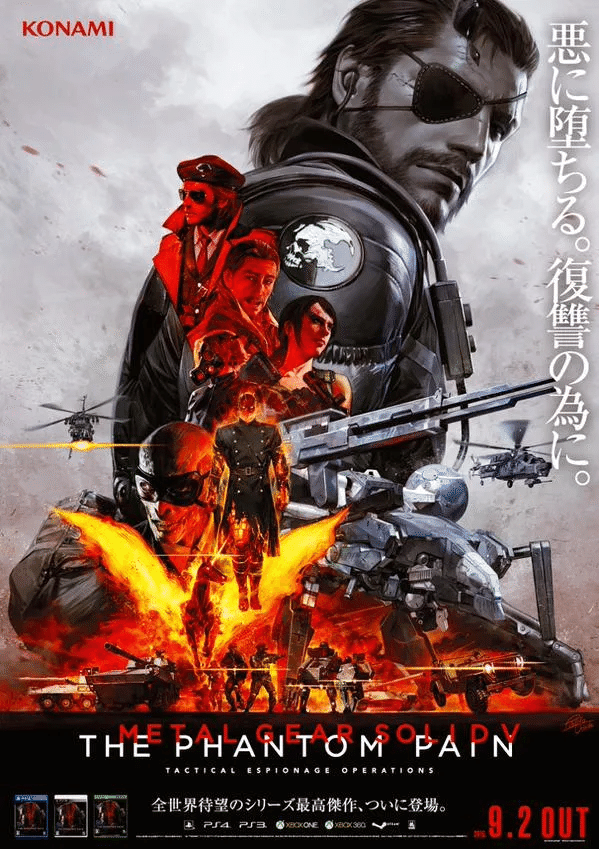

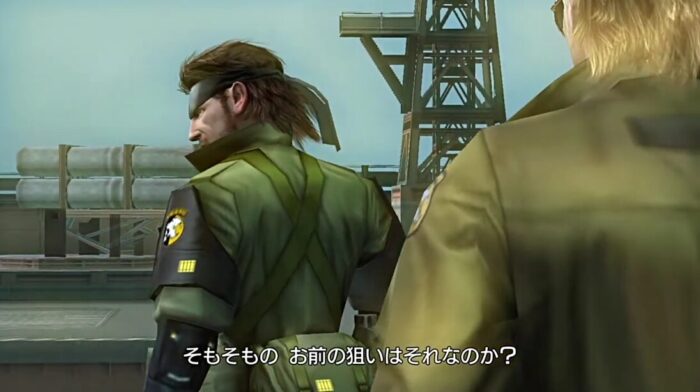

それはMGSシリーズにおける「BIG BOSS」といった個人、時には「天国の外側(アウターヘヴン)」や「愛国者たち」でした。

MGS世界の「父の罪」の始まり

オーウェルはネーションステートという括りで述べた諸要素として「無知は力である」として「情報」を運用して世界を変えようとしたのが「愛国者たち」でありゼロの意志。

そして「ビッグボス」の「国境なき軍隊」を自認している想像力的な共同体は「戦争は平和である」に依存している自ら歪さを抱えていました。つまり他者に対して銃を持たせた「兵士」という枠組みに収まっていることを要求し、兵士たちは己の戦い続ける人生を形作る、自由には成り得ない矛盾の精神による根城を築いた。

これは銃を捨てたザ・ボスに兵士としての生き方を教えられ、己の人生を裏切って彼女に否定されたとしたビックボス的な意地でもあったわけですが。

こうしてザ・ボスの掲げた「世界を一つに」「精神の自由」として、彼らが各々の旗を掲げて決着がついたシリーズ完結作MGS4から時を経たが、歴史に謳われなかった者たちの戦いである『V』は生まれた。

起こり得る、起こしてはならない未来が描かれた。

そこから描かれた結論こそ「鬼」を持った男たち。つまり、

「怒り(Venom)」と「報復心」で世界諸共に自らを焼くという顛末でした。

「自由」を掲げた未来を蝕む「幻肢痛(ファントムペイン)」

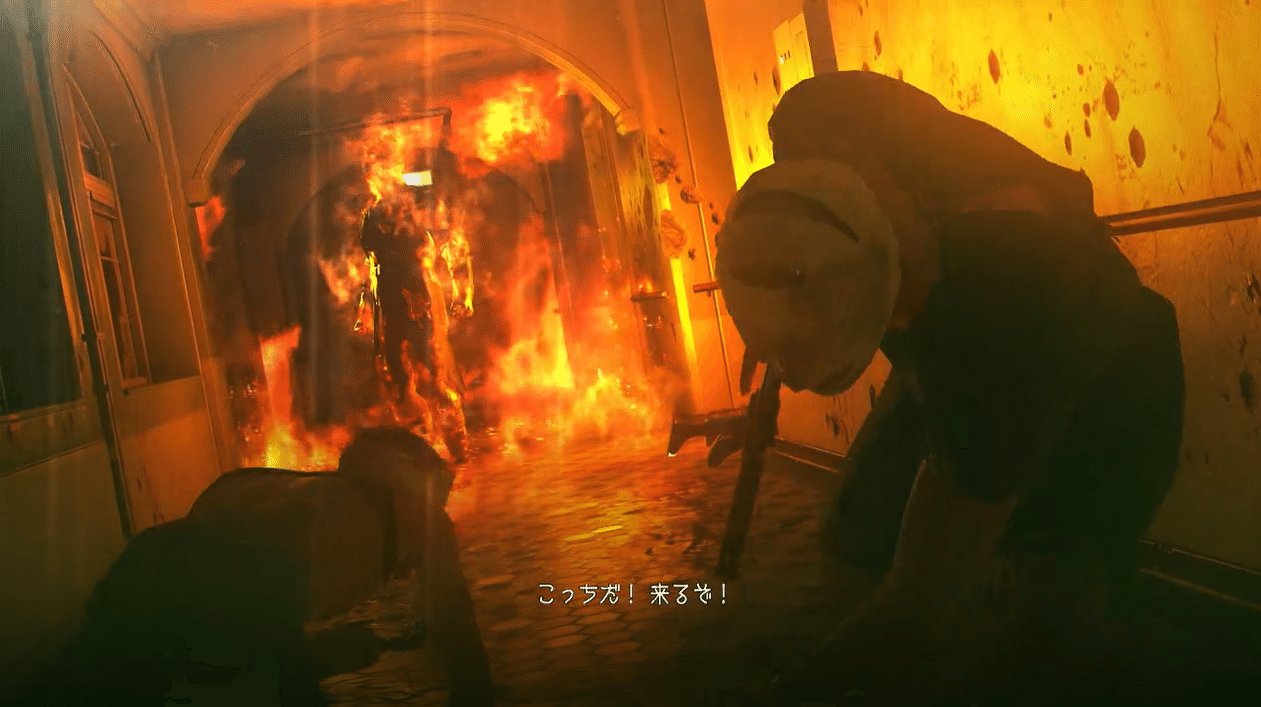

スカルフェイスという登場人物を説明してみると、幼いころの戦争によって自分の顔を焼かれ、逃げ延びた先の戦乱のたびに繰り返される同化を迫られ「支配」に晒され続けてきたために母語を失い、自分という存在を証明するための「アイデンティティ」を喪失した背景を持つキャラクターです。

寄る辺の無いノーマッドを余儀なくされてきた彼は、かつて抱いていた自身にさえアクセスできず言語障害を負ったヴェノム・スネーク、英語の声帯虫を抱えたクワイエットと同じように、スカルフェイスもまた自分自身の存在を語る言葉を失った。

私たちの意識下に巧妙に忍び込むコードは、誰かの言葉や都合によって創出されるようになる。

かつての戦火に焼き尽くされたスカルフェイスの内面の混乱と怒りの衝動は、それを向ける矛先を探し求めて、破壊を生む。

そうして意志の衝突であり、凶暴かつ非合理的で、絶望的な人間の一面である「戦い」を求める。

スカルフェイスとコードトーカーはゼロが築こうとする未来を知って「英語」こそが世界の全ての言語に対する侵略者であり、絶対的な悪である、そう考えました。

そして、世界を等しく共有させる、イコール(等号)で結びつける言語ツールとして「メタルギアによる核」という名の「暴力革命」を掲げました。

憎しみは、国の文化を喪失させる者へと向けられ、危険分子の「駆除」を平然と行うまで人を駆り立てる。

世界を再び終わりなき「報復の連鎖」へと突き落とす。実態などどこにもないのであれば「相対的な敵」ではなく、どこにでもある「絶対的な敵」を求めて。

「俺達は何故生きている? 痛みに耐えるだけのために?」

【RED BAND】 『METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN』 E3 2013 Trailer (日本語音声版)

「自分」と「他人」という二元論の世界で絶対的を築き上げようと、失くした物の痛みを煽られて「幻肢痛」が呼び起こされ、自由だった精神は自ら都合の良い「コミュニティ(想像力的な共同体)」に引き篭もる。

そして敵を見出そうとする「怒り」や「報復」で心が満たされて悪に堕ちる。

復讐のために(ALL FOR REVENGE)

ゼロベースで自ら学び、考えるクセをつけなければ、自分で考えたつもりが単に無意識(潜在意識)の受け売りや刷り込みになる。それこそ、誰かの思惑に都合がいい。

「肖像」の持つ役割は国家や組織に限定されるものではありません。

その果てに生み出された個人情報の蓄積は反感を抱かれるようになろうが「我々」と言った主語の意義はデカい。まるで反感を抱きながらもそこに安住を見出してしまっていた『1984年』のオブライエンやウィンストンのように。

自分達の価値に付随するコンテクストを継承して一体となること、アイデンティティを保つ手段となったのが「愛国心」すなわち「愛国者たち」でした。

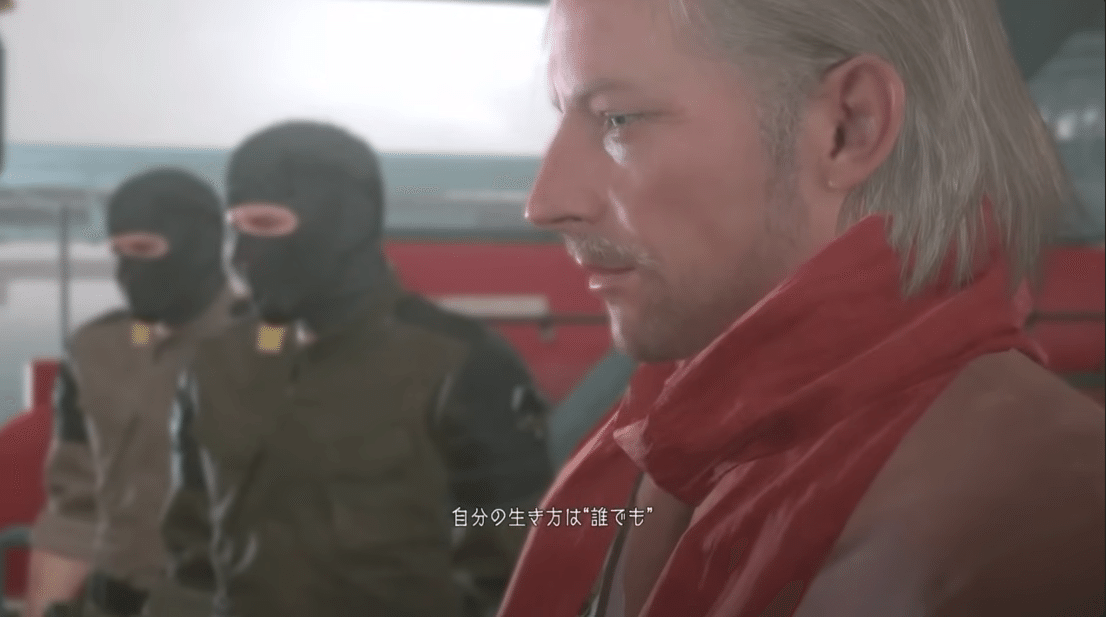

自らの国籍という名のアイデンティティを見失っていたカズヒラ・ミラーは、それを基に築き上げたい未来を持ったサイファーと手を組みながらも自らの存在意義を活用する傭兵ビジネスの拡大を狙っていました。

そして最終的に、復讐のための武器として憎しみや怒りを煽り、それらを周囲に振るう形となり、過去に似た想念に憑りつかれていたコードトーカーに看破され、主人公に警告を送っていました。

「カズヒラに気を許すな」

自分の属する集団における序列や立場を気にして、少しでも「上位」を求める人間は二つに分かれる。

①その集団で「したいこと」「目指すもの」が明確であるのでその集団の上位に立って集団を動かそうとすること。

②もう一つが、ただひたすら上位に立ちたい、上位になって何をするかは決めていないし考えたくない類型。だから、いざトップに立つことになったとき「すること」がなくなってしまう。

後者の場合は、周りと自分を比較している癖がついているので危うい兆候です。自分と人を比べられる「物差し」に重きを置いているから、常に優位に立っていないと落ち着かない。そうして自分の感覚ではなく、他人の眼である世評を信じる人間は多い。

孤独の中で自分の存在を深めることができない「人間依存症」に陥っているということ。他人の目に映る自分自身のことばかり気にしていると、虚栄と見栄と体裁という虚飾に囚われる。

だから、自分がかわいいあまりに他人に対する悪意や邪気に無自覚なまま、自己中心的に残酷な心無いことをしておきながら「そんなつもりはなかった」と言う。

こういう意味合いでオセロットが「お前が現実に傷をつけている」と指摘してきた今作のヒューイに着目されがちです。

が、作中でもスカルフェイス亡き後もクワイエットやヒューイなどを攻撃する面が一番わかりやすいカズヒラもといマクドネル・ミラー。

彼もまた前作MGSPWラストでビッグボスにサイファーとの繋がりや防げた事態について鋭く問い詰められた際、結果的にMSFが拡大できたという自らを正当化したことでビッグボスの信頼を失った。

前作の穏やかな人柄からあまりの変貌によって見逃されてましたが今作のヒューイと全く同じ道を踏んでました。

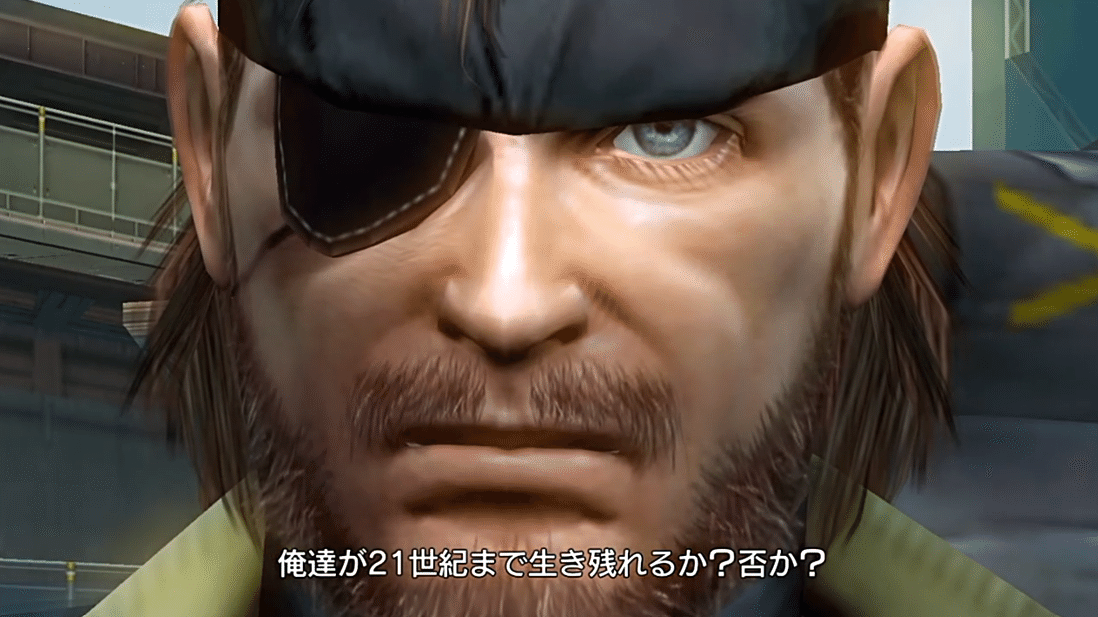

人間という動物は敵を求め、その中でもスカルフェイスとは「過去」や「個」を失くした姿見と成している。

しかし、もはや戻ることはない過去、思い出、記録を綴ることに腐心していては、何か未来に向けた言葉を繰り出す術を知らない。何故、自分たちは幸福ではないのか。誰が悪いんだ。誰を吊るし上げればいいのか。

発売当時はプレイヤーと同じ立場に立っているミラーに感情移入されてましたが、今でこそビックボスを討つためにソリッド・スネークに近づいて利用する男として、義手義足に頑なに手を付けなかったのは方便ではないか? 視力に関しては実は失ってなかったわけじゃない説や周囲を疑いにかかってしまう挙動がおかしかった様が取り上げられるなど、善悪という観点から画した存在に位置していることに目が留まるようになりました。

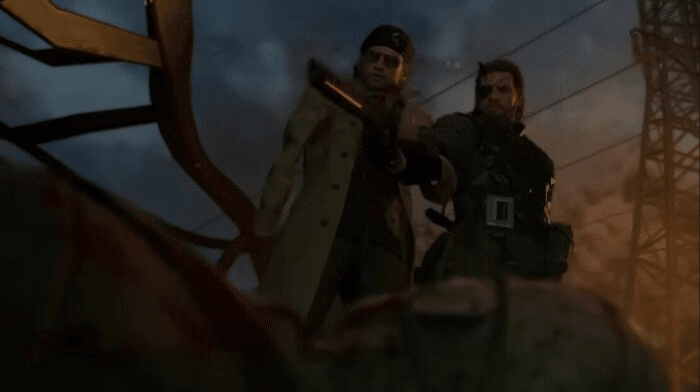

スカルフェイスを撃ち抜いて報復を遂げた時、肩を並べながら共に戦い、かつてのMSFでは陽気に他者を迎え入れ、周囲の人間を認めながら向き合えていたカズヒラ・ミラーは死んだ体と自らを痛めつけながら次の獲物を探し求めるようになりました。

ダイアモンドドッグスは居心地が悪くなり、疑心暗鬼の相互監視社会へと変貌していく。

劇中でも八つ当たり同然に周囲に怒りの矛先を向けてくる情諸不安定としか言い様がないミラーの傍らに立っていたのが参謀役の「オセロット」で、オセロットという人物のイメージがMGSシリーズ作品毎に操作されてきたように、彼は本作に至るまでの仮面として「アフガンのシャラシャーシカ」という一面を創出しました。

「操作された情報からキャラクターが彩られ、いつの間にかみんな幻を見るようになる」と、アフガニスタンに身を置いてきたオセロットは、ヴェノム達を見守りながらアフガン情勢の話をしている時など、最初からこれから起こり得ることを口にしていました。

「死者への負債は積み重なり、エゴが報復を生み雁字搦めとなる」

「真実など解りようがない。実態はどこにもないし、どこにでもある」

二重思考で言葉巧みにすべてを欺きながらも、共同幻想の幽霊と共にマルクス的上部構造への言及や暴力革命の是認は、そう信じることが自分たちに都合がいいからと度々口にし、ヴェノム・スネークに遠回しに警告を促していました。

奪われたものを取り戻そうと、自由を掲げながら報復心によって動き始めた「人々の帰結」として、その生き方は自分に返ってくる。

「戦争では世界は変わらない」「平和の日は来なかった」

痛みで繋がる世界に生きる限り、報復心は消えず、幻肢痛は止まない。

ここにあるのは「鬼」を突き動かさんとする「声(Voice)」のみ。

「そのための戦争は平和である」

未来を妨げる人間の「報復心」

MGSVってちゃんとナンバリング通り未来の可能性に言及してるなって最近の感慨から言語化を進めている今回の記事。

考えや心の内、細かな人物描写まで表現されたMGSシリーズ然り歴史や社会、政治的なテーマに関わるが、イデオロギーや情報を撒き散らして「何か」を権威付けて見せたり「自ら」に「傾倒」させる訳ではない。

ただ、作品を通して何を解釈するのか相手に委ねるように問いかけてくれる「真の自由」が込められている。

物事を良いか悪いかで決して語らず、その考えもあるが、こういう考えもあるのではないか?という問題提起を続け、客観性に基づきながら正しい意味で「問い続ける」という点がある。

そしてその言葉や行動に反応したということは、 自分の観念・価値観に基づいた部分に刺激されたということ。

シリーズが掲げてきたものは望む状況や自己実現を達成するには「ありのままの世界」を守ること。

そして自分自身と「心の在り方」を大切に生きること。

しかし、それを否定する「感情」や「意思」の正体とは?

世界と己を蝕んで焼き尽くす「炎」とは何なのか。

力はそれより大きな力によって瓦解し、戦友たちの気持ちを知らずに来たる「戦争経済」を生きる未来を憧憬し、鼓舞してきた筈のミラーはより大きな力によってすべてを失うこととなってしまった。

いつしか終わりのない、定まらない照準として仲間内にすら〝敵〟を捜すようになってタイトルを覆い尽くそうとする幻肢痛による報復の炎。

その対象を見失ったとき、自分の中に燻ぶっている炎は己自身に牙を剥いて焼き尽くそうとする。

そこから逃れるために彼はスカルフェイス亡き後もサイファーを目の仇にし、ヒューイやクワイエットを敵と定めた。

そして最後は、自らを欺いたBIG BOSSすらも。

アイデンティティの喪失に苦しみながら「強いアメリカの子」であると自負してきた彼もまた怒りや憎しみに染めることで失くしたモノや幻肢に縋り、「見えない敵」を相手に泥沼の戦いに身を浸し、自らを破壊してしまった。

そうして終わりのない報復で埋めるしかない「心の弱さ」から目を背けて妻子がいても目を向けず、教え子がBIG BOSSを討った後も休まらないまま、アラスカで日々トレーニングに励んでいた最期の瞬間まで、現在や未来といった「時代」にも目を向けないようにしていたのではないか。かつての父のように。

まるでかつて描いたものとは程遠い光景にーー

「戦争は変わった」のだから。

そうして本作に携わった製作者たちが描きたかったのは「真実」ではなく、こちらだったということを改めて言語化しておきたい。

後半に続く→