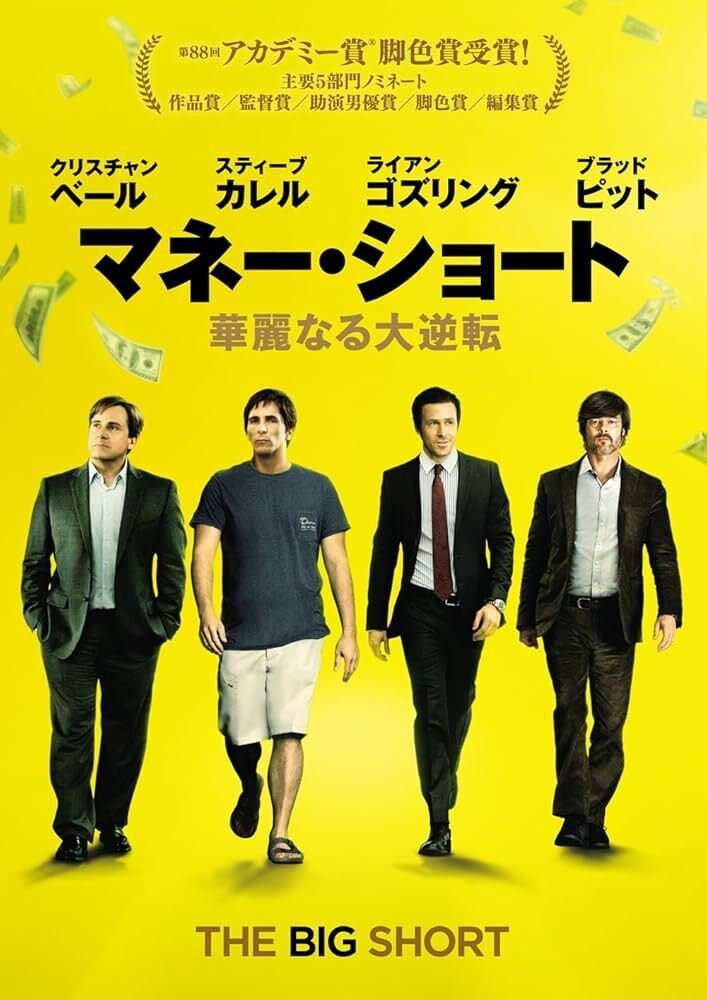

映画『マネーショート(The Big Short)』における「勝者の敗北」について

マネー・ショートの四人の哲学:真実・正義・倫理・虚無

誰も気づかない狂気の中で、正しさは孤立し、倫理は笑われる。

映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(2015)は、サブプライム危機をめぐるリーマン・ショックの裏側を描いた金融サスペンスであると同時に、現代における“倫理の死”を描いた群像劇でもある。

リーマンショックの裏側でいち早く経済破綻の危機を予見し、ウォール街を出し抜いた4人のアウトローの実話を映画化。ブラッド・ピットが『マネーボール』の原作者と再び組み、出演・プロデュースも兼ねた一発逆転のエンターテインメント『マネー・ショート 華麗なる大逆転』配信中。 #ネトフリ pic.twitter.com/HPDkWTygBH— Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) November 22, 2016

この作品の登場人物たちは、皆が「世界の市場崩壊」を予見し、それを利用して儲けた者たちだ。

だが、彼らの行き着いた場所は、それぞれが信じた哲学の形に応じてまるで異なる。

ここでは主要4人の男たちを、

「真実」「正義」「倫理」「虚無」というキーワードで読み解いてみたい。

真実 ―― マイケル・バーリ:孤独な合理主義者の祈り

「投資の仕事は思っていたのとは違った。このビジネスは人生の大切なものを殺してしまう」

マイケル・バーリ(クリスチャン・ベール)は、サブプライムローンの内部崩壊を世界で最初に数値的に発見した男だ。

だが、その「需要が上がり続けている住宅価格の崩壊」に対して保険金をかける(クレジット・デフォルト・スワップ)を買うという行動を起こした彼は、ウォール街の誰からも理解されない。

彼にとって市場の崩壊は「論理的な帰結」であり、そこに倫理的な快感も存在しない。だが、崩壊が現実になったとき、彼の正しさは誰からも称賛されず、ただ多くの人が職を失い、家を失っただけだった。

会社や資金をプールしている投資家からは「狂人」

銀行からは「厄介者」と見られ、彼の正しさは最後まで孤立したままだ。

バーリが象徴するのは「真実」という概念の悲劇である。

彼の分析は、倫理的でも道徳的でもない。

真実はただ、そこにある。

それを理解する者がいなくとも、事実は冷たく積み上がり、市場は数学の論理通りに崩壊する。

彼の勝利はこれまで以上の孤独であり、それが自分の慰めにも、正しさが誰の救いにもならないことを悟った瞬間、バーリは会社を閉めて、静かに姿を消す。

真実を知ったが、人間を救えなかった。

真実を見抜いた者が、最後に辿り着くのは救いではなく、沈黙だった。

正義 ―― マーク・バウム:怒りの果てに見た空虚

「許せないのは、この1万5千年の間、一度も嘘つきや愚か者が物事を上手くいった試しがないからです。結局嘘をついた者は逮捕され、失敗に終わるのです。皆なぜそれを忘れてる?」

マーク・バウム(スティーヴ・カレル)は、この映画の「良心」であり、同時に最も人間的な人物だ。彼はウォール街の腐敗に怒り、欺瞞に怒り、何より「人間の無自覚さ」に怒っています。

彼はリーマンショックを“システムの腐敗”として糾弾し続け、ウォール街の欺瞞を怒りのエネルギーに変えて行動してきた。

だが、市場崩壊が現実となり、自らの予測通りに莫大な利益を得たとき、

彼の正義は崩れ落ちる。

人々が家を失い、失業し、人生を壊されていくその裏で、自分のファンドが酒瓶を片手に笑っている。

その瞬間、彼の怒りは意味を失った。

彼の「怒り」は自己否定に変わり、正義を掲げる資格を、自らの行動で失ってしまうからだ。

その結果、彼は「怒り」ではなく「静かなある境地」に至る。

もはや何かに怒る資格すら、自分にはない。

彼は静かに悟る――「自分の掲げた正義もまた、この構造の中で消費される虚像なのだ」と。

マーク・バウムが象徴するのは「正義の脆さと敗北」だ。

彼は正しかった。だが、正しさを貫くほどに生業としているヘッジファンドはシステムの中で加害者になった。

世界の残酷さに依存する自分の利益で、物事を測るしかなくなってしまうからだ。

そしてすべてを終えた彼は怒りを手放し、穏やかになっていったという。

それは諦めでもなく、怒り尽くした人間が、正しさと無力さの境界でようやく静かに悟る。

倫理の彼岸に立ち竦んでしまった故の静寂だった。

倫理 ―― ベン・リカート:勝者を叱責する者

"If we’re right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions."

「俺たちが正しいのであれば、人々は家や仕事、老後の貯えを失う。年金もだ」

"It reduces people to numbers. Here’s a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that ?"

「金融市場は人を数値としか見てない。失業率が1%上昇、4万人死亡という風に。知ってたか?」

ベン・リカート(ブラッド・ピット)は、かつてウォール街の中心で生きた伝説のトレーダー。今は自然の中に隠遁し、チャーリーとジェイミーという若い投資家たちに助言を与えるだけの老人として登場する。

彼ら二人はまだシステムの外側にいる野心家。

彼らは自分たちの発見(住宅市場の崩壊予測)を誇り、それを使って「ウォール街の大物たちに勝つ」ことを夢見てた。

彼らにとって「ショート(空売り)」は社会を暴く手段ではなく、自分たちの正しさと能力を証明するチャンスだった。

まさに「成り上がり」的なモチベーションです。

彼らを指導しているベンは金融市場の“構造的悪”を熟知しており、そんな若者たちが「俺たちが勝った!」と歓喜する場面で冷たく告げる。

「それは誰かの破滅の上に成り立っている」と。

ベンが象徴するのは「倫理」そのものだ。

それはマーク的な理想主義的な倫理ではなく、罪を知っている者の重みによる沈黙の倫理である。

「真実を見抜くことと、他人の不幸で儲けることは別だ」

という冷徹な倫理の線引きです。

彼は世界を救おうとはしない。

ただ、世界を見抜き、若者たちの浮かれた勝利に“人間の痛み”を思い出させる。

彼の倫理とは「行動」ではなく「記憶」なのだ。

過去に自分も狂気に加担したことを忘れない、その痛みこそがベンが最後に守っている人間性だった。

だからこそ、最後に叱責されたチャーリーとジェイミーは崩壊を迎えたリーマン・ブラザーズ社内に行く。

二人はかつて目の仇にしてきた勝ち組がふんぞり返っていたとされる社のオフィスで、散乱している無意味と化した書類とダンボールが積まれた光景を目にして、何を思ったのか。

「想像してたのと違う」

「何があると思った?」

「さあね。大人かな」

虚無 ―― ジャレド・ベネット:笑う暴力の語り手

「だが私は、この物語の主人公じゃない」

ジャレド・ベネット(ライアン・ゴズリング)は、映画の語り手であり、

この物語で最も傲慢でシニカルな男だ。

彼はドイツ銀行のトレーダーとしてバーリの取引記録からサブプライム崩壊を“最初から金儲けのチャンス”として嗅ぎ取った人物だ。

彼は観客に語りかけるように、すべてを茶化す。

彼は映画全体を通して観客に語りかける「語り手」であり、物語のナビゲーターでもある。だが同時に、彼の語りは常に嘲笑と皮肉に満ちている。

なんなら業界用語の解説すら「これを理解してる人なんて、どうせそこまでいない。だから君たち退屈してるだろう?」といった調子で、観客すらも軽く見下している調子なのだ。

彼は自分が「人の不幸で金を稼いでいる」ことを隠さない。

銀行が腐っていることも、市場が狂っていることも知っていて、どうせ止められないなら、利用すればいい、という冷徹な論理で動いている。

アメリカの銀行業の成り立ちから市場の崩壊も、投資家の恐怖も、倫理の崩壊も、すべては「欲望の帰結」に過ぎないと笑う。

だがその笑いは、開き直りではない。

彼こそが唯一、最初から世界の虚無を理解している男だ。

「偽善を脱ぎ捨てたウォール街」そのもの。

他のキャラクターたちがまだ「倫理」や「良心」を抱えているのに対して、

彼はそれを完全に切り捨て、純粋な資本主義者として振る舞う。

だから彼の存在は暴力的に見えるし、観客にも忘れ難い印象を与える。

同時に彼の冷笑には一種の真実があり、「この世界の狂気は、悪人のせいではなく“みんなが望んだから”起きた」というスタンスだ。

彼は悪役ではなく、観客への鏡。

市場を動かすのは、庶民の住宅ローンとそれを回収する投資家、そして皆の欲望と無知。

それを最も端的に理解しているからこそ、彼は他人を見下す。

でも、その見下しには皮肉な真実がある――「俺たちは皆、このシステムに加担している」という現実。

誰もが善悪や正義の幻想にすがる中で、彼はそれらを「取引材料」として扱っている。故に彼だけは「何も信じていない」

だからこそ、最後までブレない。

彼は世界の崩壊を“悲劇”とも“勝利”とも思わず、ただ「当然の結果」として受け止めている。

彼の冷笑は、倫理の死後に残された最後に「見ないふりをするより、見抜いて笑ってやる方がいい」という。

つまり――虚無を見抜いた者の冷静な言葉である。

“勝者”のいない物語として

『マネー・ショート』における男たちは、それぞれ違う形で「真実」に触れた。だが、誰ひとりとして、そこに救いを見出してはいない。

- バーリは「真実」を突き付けて怒られ、沈黙した。

- バウムは「正義」を信じようとして怒りを失った。

- リカートは「倫理」を守ろうと孤独と共に老いた。

- ベネットは「虚無」を受け入れて静かに笑う。

彼らはそれぞれ、異なる哲学の終着点に立っている。

しかし、どの道も同じ場所――“勝者のいない現実”へとつながっている。

表面的には「成功者」として終わるが、それは「社会的成功」であっても「人間的救済」ではない。彼らもまた咎を背負っているのだ。

真実を見抜いた者は何を失ったのか

『マネー・ショート』が痛烈なのは、

社会批判の映画でありながら、誰も聖人として描かれない点だ。

真実を暴いた者は孤立し、正義を叫んだ者は無力化し、

倫理を語る者は老い、虚無を笑う者だけが現実を生き延びる。

だがこの四つの哲学は、対立しているようでいて、

実は一つの円環を描いている。

真実を知るほどに、怒りは消え、倫理が残り、倫理の果てに、虚無の静けさがある。

その円環の外に、誰も逃れられない。

まして「華麗なる大逆転」など存在せず、勝者なんていなかったということだ。

成り上がりの代償としての「倫理的喪失」と「敗北」

この映画は表面的な“競争社会の勝者”を皮肉るための設計で、映画全体が「成功の中に敗北を抱えた男たち」の物語として描かれている。

世界の構造を見抜くほど、怒る資格も失っていく。

利益を得るほど、罪から遠ざかれなくなる。

だからこそ、この映画は、金融の物語ではなく、

現代人の「良心のメカニズム」そのものを描いた哲学映画なのだ。

市場の崩壊から十数年、

我々もまた、バウムのように「怒り」ながらも、立ち向かおうとしている現実の中でシステムを利用し、心のどこかで成功を収めたがっている。

そしてバーリやベンは我々が「成功」という幻覚に浮かれた瞬間に「勝ち負け」以前にある「人間としてどうあるべき」か?という問いを与えてくる。

『マネー・ショート』の登場人物たちは、

未来の私たちの姿そのものかもしれない。