『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』は「#TeamIronMan優勢」「キャップ不人気」という空気が語られがちだった。だがその印象は、『アイアンマン』→『アベンジャーズ』の導線で入った観客の視点と、『キャプテン・アメリカ』三部作が一貫して問い続けた“個としての誠実さ”を見落とした受け止めのズレから生まれている。

本稿は、考察をベースに、スティーブが“国家ではなく個”を選ぶに至るテーマ線と、トニーの合理と暴走の同居、さらにジョン・ウォーカーへの継承までを一本に結ぶ。

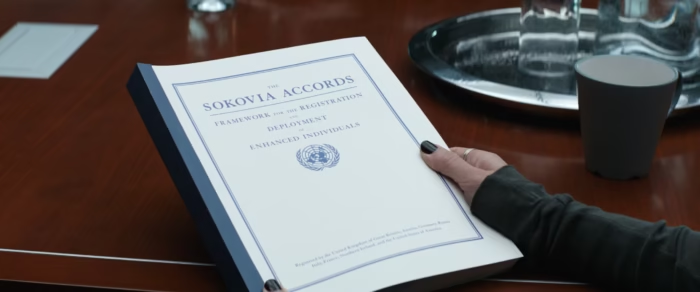

また、ソコヴィア協定=外部統制は必要だが決して万能ではないこと。

キャップの“個の良心”は制度に抗しながらも“線”を守る。彼はシベリアの決闘でキャップはトニーの命ではなくアーク・リアクターを断ち「盾を置く」ことで自責しながら友と距離を取る。そうしてトニーに送ったメッセージには「自分が信じる線」を示しつつ、関係を閉じない余白を残した。

どちらが完全に正しい/間違いではない。制度(公)と良心(個)の両輪が必要で、その“接合部”に友情の余地が残されたという物語なのだ。

なぜ「アイアンマン派が多く見えた」のか

- 導入作の偏り:MCUの入口が『アイアンマン』である以上、トニーの成長を追ってきた観客は彼の合理と自己犠牲を“物語の中心値”として内面化しやすい。

- 文脈の非対称:『ウィンター・ソルジャー』で国家と組織の腐敗を真正面から経験したスティーブの視点を踏まえるか否かで、ソコヴィア協定の見え方は真逆になる。

- 見え方の設計:作品そのものが“どっち派?”の構図で見たくなるよう編集されており、SNS上の可視性が偏ることで「Iron Man多数」に見えやすかった。

結論として、“キャップ不人気”は断定しづらい。むしろ視点の置き方次第で評価が反転する映画だったのがこの作品の肝でもあった。

スティーブ・ロジャースの主題――「国家」より「個」の良心

- 『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』:弱者を守るための力を求めるが、拠り所は常に自分の良心。

- 『ウィンター・ソルジャー』:監視と先制粛清を拒み、国家の名を借りた不正を壊す。

- 『シビル・ウォー』:国連の統制に合理があっても、個々人の自由と選択を手放さない。友であるバッキーを“人間として”守るのは、その選択の帰結だ。

スティーブの軸はシンプルだ。「何が正しいかは自分で決める」

だから“協定”より“個”を選ぶ。

争点の再定義:協定の是非ではなく「暴走の正体」

多くの論争は「ソコヴィア協定にサインすべきか否か」に還元されがちです。

けれど作品が射抜いたのは、暴走の源が“外部の枠”の不足ではなく内側の処理(悲嘆・承認・怒り)にあるという逆説。

- アイアンマン(トニー)は合理の顔で協定を推した一方、両親殺害の真相で私人の復讐に踏み込み、協定の理念を自ら踏み越えてしまう。

- キャプテン・アメリカ(スティーブ)は協定に背きつつも、殺さないという内的規範を守り、必要最小限の力だけを選び続けてきた。

外枠(制度)が“必要”なのはスティーブが言うようにそれは確か。

でもそれだけでは人間の内面の暴走は止められない――これが映画の本題です。

シベリア決闘の読み解き:越えなかった“一線”と越えてしまった“一線”

2-1. トニーの恐れとミスリード

「友達なんだ」→「僕もそうだった」。双方の“暴走”の質の違いを最も鮮烈に描いたのはこの瞬間。

- トニーの認知が切り替わる:「知ってたのか?」→「知ってた」で友が“敵”へ。両親殺害のフラッシュバックと裏切りの三重ショックで、私人の復讐に踏み込む。

- 「殺し」を恐れた所作:キャップが盾を振りかぶると、トニーは頭部を腕で庇う。彼は自分がバッキーの腕を吹き飛ばすなど致死域に踏み込んでいるがゆえに、相手も越えると最悪を想定した。

- キャップの勝ち方:落ちたのは頭ではなくアーク・リアクター。スティーブは“無力化はしても殺さない”線を守る。

要は、同じ“暴走”でも、トニーは未処理の悲嘆に呑まれた私人の復讐、スティーブは個を守るための最小限の力の行使だった。

トニーはキャップとバッキーを“敵”として認識し、殺される最悪を想定して頭部を腕で庇う。

しかしキャップが落としたのは頭ではなく動力(アーク・リアクター)

ここで可視化されるのは、キャップの勝ち方=無力化という選択で、トニーはそれを考えもしなかったという両者の対称性です。

2-2. 「盾を置いていけ」の心理

トニーの「お前に相応しくない。父が作ったものだ」は、象徴の剥奪と父の遺産で自尊を支える最後の足掻き。

この一言には、象徴の剥奪/所有の言い換え/父子の影が折り重なる。これに応じてスティーブは無言で盾を置く。これは自責の受け入れであり、「制度の象徴」を手放して“ただのスティーブ”に戻る決断でもある。

処罰としての象徴剥奪:盾=キャプテン・アメリカの象徴。置かせることで、トニーは道徳的優位を回収しようとする。

所有論で道徳を語る:「父が作った」は所有のレトリックだが、実質は「相応しくない」という道徳断罪。

理解と拒絶の同居:トニーはスティーブが“殺さなかった”ことを理解している。にもかかわらず「置け」と言うのは、理解したうえで許さない宣言。

その罰は成立したのに、トニーには勝ったのに空しい感覚が残る。このカタルシスの不在こそ、彼が私怨に飲まれた事実を照らす己の鏡になるからだ。

ソコヴィア協定の皮肉――“外部統制”では暴走は止まらない

協定はヒーローの暴走を外から縛る枠組みだった。しかし物語が露わにしたのは、内側(トラウマ/承認欲求/嫉妬)の処理こそが暴走の鍵だという逆説だ。

- トニー:合理の提唱者でありながら、自ら感情に飲まれる。

- スティーブ:制度には背くが、殺さない線は守る。

この両者の逆説は、後のジョン・ウォーカーでさらに増幅される。

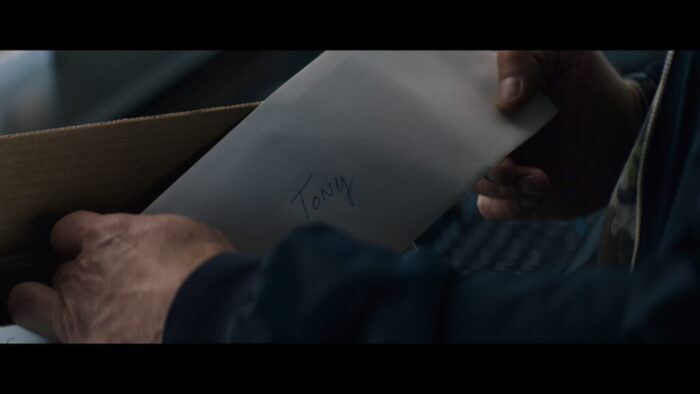

結末の核心:手紙が残した「個」としての余白

クライマックスにおいてロス長官からの連絡を切り、トニーはまずメッセージに集中する。

そこには、スティーブと同様にトニーもまた自分が信じる線(個の規範)の表明。

同時に救われたい自分(安堵)と許せない自分(未練と葛藤)

私怨に飲まれた事実を直視する自分(羞恥)が同時に立ち上がった証拠だ。

だから扉は保留される。のちに“連絡手段を手元に置き続ける”行為が、その余白を裏付ける。

この時、それでも関係を閉じない呼びかけが互いに並ぶ。

トニーは何も言わずに受け取る。これは安堵(救済)と羞恥(暴走の反芻)そして未練(友情の回路を保つ)が同時に起きた合図。

この“無言の受容”によって、公人としての対立は続いたままでも、個としての余地が辛うじて温存される。

ここで映画は、制度での対立と個としての関係を“完全には一致させない”選択を取る。

だからこそ、和解の可能性は死なないという余地を残した。

「どちらが正しかったのか?」への答え方(結論の置き所)

二値ではなく“支点”で考える

- 制度の支点(ソコヴィア協定):説明責任・透明性・手続きの網を提供。ただし内面の暴走は止められない。

- 個の支点(良心):状況に応じた最小限の力の選択や“殺さない線”を守る。ただし独善に堕ちるリスクも背負う。

- 最終的に『シビル・ウォー』は、「正しさ」を組織でも個人でも独占させない映画だった。だからこそ、今見返しても、両者の選択が胸に刺さるもので正解はどちらか一方ではなく、両輪。

シベリアの最後は、その接合部を“友情の余地”として残した、というのが本稿の結論。

反論への短答

- Q:協定にサインしないキャップは無責任?

A: 彼は法から逃げたのではなく、殺さない/最小限を選び続けた。外部統制に依存せず自ら線を引く責任を負う覚悟を前作『ウィンターソルジャー』の頃から背負っていた。 - Q:トニーが正しいとは思えずとも、感情移入してしまうのはなぜか?

A: 合理の擁護者でありつつ、未処理の悲嘆に敗れた人間でもある。その矛盾が“人間的”だから。

物語の継承:ジョン・ウォーカーとサム・ウィルソン

ソコヴィア協定が示した“外部統制”の限界は、後にジョン・ウォーカーで露骨化する。

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』で、国家の後押しを得た“正統な”キャプテン・アメリカは、復讐心とPTSDと承認圧の下で線を越える。超人血清は“人格を増幅”する――使命感も怒りも。結果、公衆の面前での殺害と血塗れの盾が生まれる。

ここで可視化されたのは、象徴(盾)は持つ者の内面で簡単に反転するという事実だ。

シベリアで“頭部ガード”をさせた光景が、今度は現実の越線として具現化する。

血清は人格を増幅し、プレッシャーと怒りが公衆の面前での越線(血塗れの盾)を生む。

対照的にサム・ウィルソンは血清を選ばず、説明責任と対話で象徴を回復。

ここで“制度 × 個”は再び両輪として接続される。スティーブの「個」と、トニーの「制度」

二人の未完を、市民に向き合う言葉で架橋するのがサムの答えだ。

まとめ:最後に残ったのは、正しさの独占ではなく“余白”

『シビル・ウォー』は、どちらの正しさが勝つかの物語ではない。

制度と個の良心が噛み合わない現実の中で、越えない線を守ること。

そのうえで友情の回路を閉じないこと。

盾を置き、メッセージを残す――その二つの身振りが、公人としての対立を続けながらも、個としての関係を生かす“余白”として機能した。

だから結末は苦くても、再び手を取りうる未来を否定しない。

それを踏まえると、きっと二人の沈黙と手紙の意味が鮮明になるはず。

そこに、この映画の意義があるのだ。