――炎は神話の推進力、毒は貨幣の循環

「The American Inferno, Burnt Out (アメリカの地獄、燃え尽きる)」から「American Venom (アメリカの地獄)」へ。

この二つの章題は、アメリカという物語の燃料が“炎”から“毒”へ変質していく道筋を示している。

ミラーの最期から読み解く“アメリカ”とは

エヴェリン・ミラーは遺稿を残し、自ら火に歩み入る。

彼の理念は紙に、身体は灰に。

そこにあるのは、人間が築き上げた文明が“共存”ではなく“支配”を選んだことへの悔恨と、限界の認識だ。

彼が見抜いたのは、アメリカという国を築いた自由の神話(炎)がやがて貨幣のロジック(毒)に置き換わり、人と自然と共同体を“管理・徴収・回収”するための循環に変わることだった。

ミラーの「アメリカ」の遺言について

神話としてのアメリカの「炎」:ミッション名 The American Inferno, Burnt Out が示す通り、開拓・自由・進歩という神話は熱源=「炎」ですが、同時に自壊へ向かう火でもある。

新天地を切り拓く推進力が、やがて自然と他者、そして自分自身を焼き尽くす——この自己消費性こそがミラーの結論。

開拓・自由・進歩の熱は前へ進めるが、同時に自己を焼くからこそ「地獄」がそこに映される。

また、近代アメリカは自然と人間(先住民・移民・労働者)を“共に在る対象”ではなく“管理・収奪する対象”に変えた。

資本と国家権力(ピンカートン的な私的暴力と公権力の結合)が、それを制度化していく。

ミラーはそこに「不可避の焼失」を見る。

彼が理想化した“自由な個”は、実践の場でしばしば他者の自由を削って成立する。つまり――

支配への傾倒:自然も他者も“共に在る対象”ではなく“管理対象”に変質する。

自由の逆説:自我を拡張する自由は、しばしば他者の自由を侵す。開拓時代に掲げられてきた自我の拡張を放置した「無秩序な自由」は、共同の場を侵食し、ついには自分の意味まで焼く。

この支配のロジックを棄てない限り、自然も共同体も個も焼け野原になる。

ミラーの最期(自ら火に入る)は、この逆説の象徴化でもあり、手稿を残し、身体を燃やす構図は、理念=言葉は残せるが、生き様として体現するこ

とは困難という敗北宣言でもある。

彼は「理論は言語化できるしここに在る、だが私はそれを生ききれなかった」と提示している。ミラーが最後にジョンへ向ける眼差しは、壮大な革命でも国家改造でもなく、家族を養い、借りた土地を耕し、嘘を最小化して生きるという“地味な善”への希望だと思っていい。

だが、そのささやかな善すら国家機構に踏みにじられる——ここにRDRという作品全体の悲劇性がある。

ダッチギャングを覆った「アメリカの地獄」

ダッチはミラーの言説から「自然人の自由」「共同体の高邁な理念」など都合のよい断片だけを増幅して、自らの支配欲・虚栄を正当化する。

ミラーの最終局面はむしろ自我の縮減と限界の受容へ向かうが、ダッチは最後まで「もっと金を、あと一歩で自由だ」の信仰から降りられない。

つまり、ミラーは神話の終わりを告げる鐘であり、ダッチは神話を延命しようとして皆を道連れにする父の影。

両者は同じ言葉を使いながら、真逆へ進む。

ジョンは“支配しない生”を選ぼうとし、必要最低限の暴力と責任に物語を収めようとする。ミラーはそれを「炎の外縁」で続け得る唯一の道と見なすが、国家=近代装置は最終的にジョンを利用し、処分する。

ここで確定するのは「支配のロジックを基礎にした国家は、最終的に善良な普通すら焼却する」という警句。

RDRの結末が示すのは、理想論ではなく限界を引く勇気と、神話を終わらせるための自我縮減の必要性。

その「火を弱める」作法こそが、彼の言う“アメリカを生き延びさせる唯一の道”だった、という解釈になる。

彼の著作を愛読していたあのダッチは、これを拡大型の自己正当化に誤読し、燃料(炎)を、つまりお金を求め続けた。

ミラーはむしろ自我の縮減を指し示していたのに。

「アメリカの猛毒」とは何だったのか

アーサーは借金の取り立ての最中にダウンズの咳血を浴び、結核を得ます。つまり“金の不払い”を暴力で回収する行為が、物理的な死の原因(毒)を体内に入れる最初の瞬間になっている。

金が直接、命を蝕む。

借金取立て自体がアーサーは結核を患う原因となる。

不払いを暴力で回収する行為が、生身への毒の注入として描かれる。

そして「ブラックウォーターの金」というダッチギャングを呪縛したのは「もう一度あの金」という理想(自由の地)を支える燃料。

理想(自由・タヒチ)を維持する燃料としての金が、追跡=国家・資本の網を呼び寄せ続ける。

そして銀行強盗という金融の心臓に牙を立てた瞬間、ギャングは「社会の外側にいる自由人」から、「制度の中心に牙を立てた犯罪者」へとラベリングされ、包囲は法的にも物量的にも正当化される。

文明の中心に対するとして包囲されるのだ。

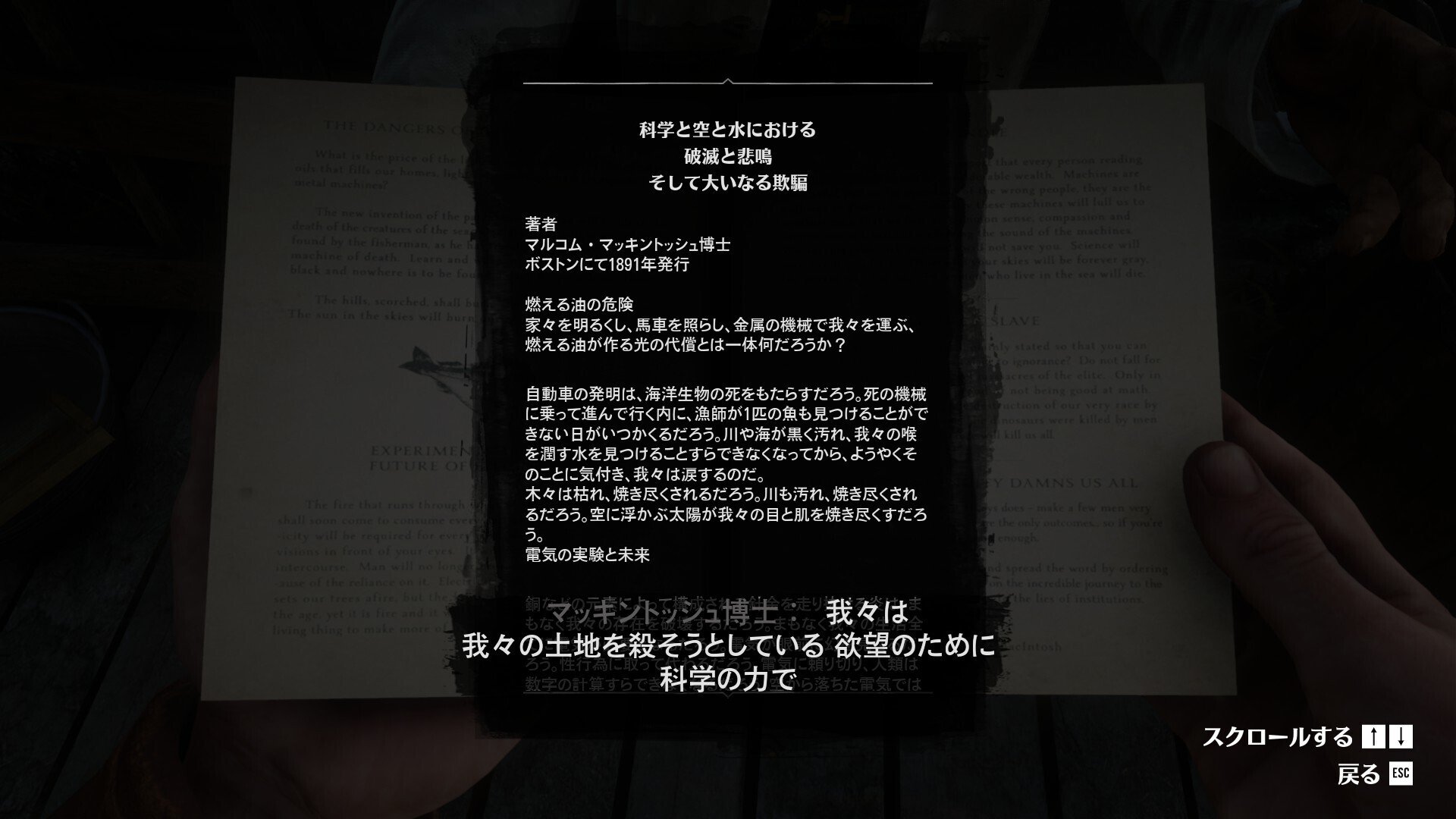

「炎」から「毒」へ、章題が語る設計として

炎=拡大の熱「もう一山」「もう少しの辛抱」という前傾姿勢。

毒=見えない循環として、抽象価値(貨幣)が市場・法・治安を血流のように巡り、触れれば燃え、回れば蝕む。

アーサーが高利貸しを辞めて仲間を追いやる場面は“金利と債務”という毒素を体から抜く象徴的行為。だが個人の“解毒”はできても、世界の毒(制度)は残る。

ギャングの破滅は“金を追う”ことで国家と市場の血流に飲み込まれた帰結であり、ジョンの平穏は“金を稼ぎ返し、制度に接続する”ことで得た条件付きの安寧だった。

エピローグ後のマーストン一家:毒の“微量投与”

ジョン・マーストンは労働と貯え、そして銀行ローンでビーチャーズ・ホープと農園を得る。これで平穏に見えるが、登記・税・徴収・監視という国家の網に自ら接続することでもある。

さらに、山中から回収したブラックウォーターの金は、ダッチギャングが手にした“かつての毒”の残滓。平穏は“用量管理された毒”の上に乗る。

そうして、RDR1で国家(ロス)が回収に来る未来が示されるEDはご存じの通り。

『The American Inferno, Burnt Out(アメリカの地獄——燃え尽きた)』が神話の熱(推進力)を示すなら、最終章『American Venom(猛毒)』は血流をめぐる見えない毒。

炎=拡大する野心という、もう一山、もっと金、もう少しの辛抱

毒=抽象的価値(貨幣)が血管のような市場と法制度を通じて全身へ。

この二つが作品をブックエンドしています。燃料はやがて毒へ変わり、触れれば燃え、回れば蝕む。

ダッチの「もう一度」は金という抽象価値への信仰に他ならず、ギャング自身も毒を欲し、体内に回し続けた。毒を求めた主体は彼ら自身でもある。

- 短期の安定を与える“薬”:ジョンの家、畑、家族の生活。

- 長期の支配を進める“毒”:債務・税・登記・雇用・警察権力。

作品は「金は“良いか悪いか”ではなく、秩序の全身循環をもたらす媒質で、個の救いと社会的支配を同時に進行させる」と描いている。

アーサーやジョンのように利子と債務を果たして毒を体外へ押し出す身振りを見せても、世界の毒(制度)は残るのだ。だからこそ「アメリカの猛毒」は、特定の悪人ではなく、文明の燃料=貨幣そのものを指す。

RDR2が告げるのは「炎を弱め、毒を薄める」以外に生の出口はない、という冷徹な近代批評。

壮大な自由の神話は、金という毒の“正しい用量”を見誤った瞬間に、個人も共同体も焼かれ、蝕まれる。

最終章の銃声は、ダッチギャングの滅びの引き金を引いたマイカに対する清算であると同時に、毒の循環から本当に抜け出すことはできないという、静かな余韻でもあるのだと思います。

国家がジョンを“掃除屋”に選んだ理由

これについては色んな面でジョン・マーストンという存在が、

レバレッジ(家族):家族と普通の暮らし――脅せば動き、約束で縛れる最高のハンドル。

実効性(内情):ビル、ハビア、ダッチに“線”が通っている唯一の駒。

可視化(登記・ローン):放浪をやめ、名と住所を持った瞬間、追える市民になる。

広報価値:「更生した元アウトローが旧友を一掃」→文明化の進捗を示す見せ物の物語。

結論:最も“動かしやすく、効果が高く、語りやすい”元アウトローだったから。

それは避けられなかったのか

理屈の上では回避策はある。

だが、どれもジョンの倫理と相性が悪い。

チャールズはマイカとの決着後、ビーチャーズ・ホープを去り「北へ、カナダで暮らす(家族を持つ)つもりだ」と別れを告げる。

土地・登記・税・ローンといった「定住=制度接続」を避け、移動と共同性(狩猟・生業)を基盤にする=貨幣・債務への依存度を下げる選択

だがジョンにとって家族ごと国外へ(チャールズ路線)は=資金・偽名・危険の増大。

ジョン編の開幕時のように偽名で放浪=家族の安定を捨てる選択になってしまう。決定打になった“家を持つ=国家に紐づく鎖も立つ”という近代の構造を選んだことで彼の運命は定まってしまった。

貨幣と国家のロジックは国境を越えて拡張しており、カナダでも南米でも税・治安・雇用・債務は形を変えて存在する。RDR世界全体が描くのは、近代化=市場と法のネットワーク化で、場所替えは“濃度”を下げることはできても、原理そのものからは抜けづらいという現実。

セイディもまた職能(賞金稼ぎ)の可搬性で国境を跨いで監視の網目をくぐる。二人は“炎を弱め、毒を薄める”方向に舵を切った人物像で“どの程度つながるか”を自分で決める生き方に移行した。

どちらも“毒の薄め方”の違いであって、原理的にはネットワークから完全には抜けないが、長生きできる可能性は高い。

マーク・ジョンソン:RDR1のジョンを映す“寓話”

- 過去に悪事、今は家族と静かな生活――それでも制度は公開処刑という“見せ物”で回収する。

- この賞金首イベントは、RDR1のジョンの末路(アウトロー→更生→国家の回収)を賞金稼ぎという制度の手先になったアーサーの視点で再演させる鏡だ。1の焼き直しではないが「更生した父ですら物語(=国家)に消費されうる」という核は一致している。フェンスを立てた瞬間、国家に紐づく鎖も立ったことになるのだ。結局「家族を守る=制度に入る」選択をした時点で、国家のレバーは握られていた。それでも彼は逃げず、家族の未来を選んだ——ここがジョンらしさであり、物語の悲劇核となった。

ジョンは脅せ(家族)使え(内情)、捕まえやすい(可視化)、語りやすさ(更生→殉難という文明の物語)によって選ばれ、使い捨てられた。

——それ自体が『American Venom(アメリカの猛毒)』の命題でもある「貨幣と制度の血流に繋がった者ほど“動かされ、回収される”」の証明になっている。

ミラーの遺言にあるように、支配のロジックを棄てない限り、自然も共同体も個も焼け野原になる。そこに救いがあるとすれば、縮減された欲望と“小さな善の連鎖だ。

しかし、その小さな善すら、貨幣という毒の循環に取り込まれ、必要とあらば国家に回収される。

RDRの結論として、壮大な自由の神話を燃やし尽くした先で生き延びる術は、炎を弱め(野心の用量を下げ)、毒を薄め(貨幣・債務への依存を管理する)、完全な脱出ではなく、曝露管理である。

それでもなお、赤い血に染まった負債(Red Dead Redemption)は追ってくるのだ。

まとめに入ると

「American Venom(アメリカの猛毒)」の正体は「貨幣(お金)」であり、

燃料(炎)は、近代のネットワークを巡る毒へと変わる。

ジョンが掃除屋に選ばれたのは動かしやすく、語りやすい駒だったから。

(家族=レバー、内情=効率、登記=可視化)

チャールズ/セイディは曝露濃度を下げただけで、原理的なネットワークからは抜けないし、そういう時代が到来した。

マーク・ジョンソンのイベントは、RDR1のジョンの末路の圧縮再演であり、プレイヤーに“回収する側”の手触りを与える鏡。

ミラーの遺言は、神話の終焉と自我縮減の倫理。

結局、私たちにできるのは火を弱め、毒を薄めることだ。

ミラーの灰は風に散るが、言葉は残る。

燃やし過ぎず、回し過ぎない。

それが“アメリカ”を生き延びる最小限の作法だ。

ただ、国家や市場が“回収”していく時代に、人間関係だけは回収されにくい。

アーサーやホゼア、おじさん(Uncle)がそうしてくれたように、マーストン一家の自らの手に残されたものもあるのだ。