『攻殻機動隊SAC_2045』はシリーズが積み上げてきたこれまでの「夢と現実」「物語と編集者」という命題を「社会規模のノスタルジア」と「終わらない戦争経済(サスティナブル・ウォー)」の只中に投げ込み、最終局面で草薙素子に「スイッチをどうするか」という選択をさせました。

その判断は、彼女自身が“最後の人間”として自由意思の提示だけを残すという、SAC全体を締めくくるにふさわしい到達点だった──本稿はその意味を掘り下げます。

なぜ「2045」なのか

『2045』の世界はAIが管理するサスティナブル・ウォー(負けない戦争)と、社会を収容するノスタルジア装置(N)によってかろうじて回っている。

人間が絶対敵を求める衝動と、快い過去に退避したい誘惑は、実は同根。敵を立てれば「現在が単純」になり、懐古に浸れば「現在は無害化」される。

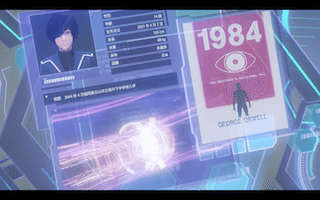

「戦争は平和である」「自由は屈従である」「無知は力である」

『1984年』より ジョージ・オーウェル著

『2045』は、どちらも“現実を離れる技法”であることをジョージ・オーウェル氏の著作として有名な『1984』から引用し、制度(戦争)と心理(郷愁)の二正面から描いたものである。

ここでシリーズは、誰かにとって都合のいい“善と悪”の二項対立ではなく、装置が人を動員するプロセスを描くことを優先する。

だから、観客に“答え”を強く示すというより、鏡を突きつける側に立ったのだ。

トグサという人間の脆さと正しさの交差点

トグサは、シリーズ全体で「人間のまま」でいることの難しさを引き受け続ける人物。

今作では家族から引き離され、かつての収容所で心が折れた記憶を修正して語り直してしまう弱さを抱えながらも、彼は“現実へ戻る回路”を無意識に探そうとする。

「なあ旦那、生きてるってだけでこんなにも世界は美しいのか……」

『攻殻機動隊 SAC_2045』 Season 2 EPISODE 17「ROOM 101 / 夜と霧」より

- 脆さ:Nに絡め取られる素地(喪失・後悔・郷愁)

- 正しさ:それでも署名された事実へ戻ろうとする執拗さ(証拠・現場・責任の回収⇒トグサの在り方)

夕陽を見たトグサの涙とは過去の夢想から脱却して罪や喪失を抱えたまま現実を生きて再選択するときの魂(ゴースト)の揺らぎ。

それが示すのは、夢からの帰還は他人が代行できないというSACの倫理そのものにある。

バトー/9課の面々:署名された暴力という作法

バトー、イシカワ、サイトー9課のといった9課の作法は一貫して「署名された介入」である。

つまり、匿名の編集(扇動・操作)や無責任な暴力に対し、誰が決め、誰が引き受けるのかを明示して切断する。

“善悪の講義”ではなく“土俵の維持”として政策の是非を断じるのではなく判断が可能な場(法・手続・責任)を壊させないための最低限の暴力。

派手ではないが、戻る場所を残すための実務だったからこそ、その土俵を覆そうとするシマムラタカシにとってもっとも警戒していた対象となったのだ。

江崎プリン:ポストヒューマンと「借り物の自我」のリスク

プリンは「バトーみたいに在りたい」という借景で自我を支えてきた。

これは“背骨”になる反面、自前の物語が薄いことの裏返しでもある。

自分も“9課の一員らしく”振る舞うことで、自我の輪郭をつくろうとする。彼女にとって「私はバトーのように強くありたい」という構えそのものがアイデンティティの支えになっている。

だが、その延長線上にある“自己の土台のもろさ”が、肉体喪失後の再構成で露呈する。SAC世界では、自己はネットワークに溶け込みやすく「誰の声か/誰の夢か」が曖昧になる構造があります。

プリンはまさにその危うさを体現していて、借り物の物語で自我を補強できてしまう時代の象徴であるのだ。

人間としての連続性を喪失したことで、情報は機能としてデータ化される。高性能な知性を持ちながら、他者の夢や設計が自分自身の声に混ざり込む危険を体現する。肉体喪失と再構成を経ると、最適化された“正しさ”へ滑りやすい。そのとき“優しい終末”=Nに寄り添うのは自然な帰結になり得る。

彼女の浮いたように見えてしまう存在感は、自由意思の“実感のみ”は技術的に再現し得るという不気味さを照らします。

選択には自分の署名があるかで最後に分かれる。

だからこそ「誰の物語か」という問いがいっそう重要になる。

『2045』の主題は「人間は夢や物語をどこから受け取り、どう現実とつなげるか」なのだから。

シマムラタカシと“優しい終末”──全人類規模の夢装置

ポストヒューマンであるシマムラタカシ、彼は移民・若者・疎外された人々を東京に集め、全員が自発的にNに接続する共同体を作ろうとする。

人々を「理想の過去」へ回帰させる装置を作動させるというのが最終目的だった。

ここでSACは、個人規模の夢(S1の映画監督回)を社会全体の夢へと拡張することを描いて見せた。

つまり、誰もが疲弊し、誰も幸福ではない現在――そんな土壌では、あの映画のような「やさしい夢の時間」は倫理的に正しく見えてしまうこと。

そうして問いは鋭くなる。

“やさしい夢”を、誰が、どの責任で、いつ終わらせるのか?

草薙素子の最終選択:「切らない」ことは放棄ではない

クライマックスで草薙素子はおそらく世界のスイッチを“自分勝手に切らない”方向に傾きます。これは放棄でも迎合でもなく、強制による覚醒という、一種の新たな暴力を拒む判断です。

彼女が残すのは、合言葉(帰還点)と世界を見届けた生き証言の一文だけ。

「忘れないで、私たちがこの時代に存在していたことを」

『攻殻機動隊SAC 2045』クライマックスにおける草薙素子 バトーに向けた別れの言葉

それは未来に向けた署名であり、現実へ戻る座標の最小単位。

希望を強制に変えないための最小限の介入です。

「最後の人類」の定義──自由意思の提示としての希望

草薙素子が“最後の人類”だという言い方は、生物学的な最後ではない。

- 定義:「自由意思を提示し続ける者」としての最後。絶対敵やノスタルジアの蜜に抗して“あなた自身が決める”ための回路だけを残す者。

- 希望の形:上からの救済ではなく、薄い手がかり(合言葉/記録/署名)。不親切に見えるその薄さこそ、他者の選択を奪わない最大の敬意。

この“非父権的リアリズム”は、SACというプロジェクトの人間観の最終形だと思う。

SAC全体テーマ再鑑賞の見取り図とは

- 編集かor到来か:上から演出された運動か、下から生じた必然か。

- 誰の物語か:語りの主語が、個人・装置・群衆のどこにあるか。

- 署名はあるか:その介入は誰が引き受け、どこに記録されるか。

- 帰還点は置かれたか:夢から現実へ戻る座標が、物語内に刻まれているか。

- 泣くこと、戻ること:トグサの涙や人々の郷愁が、現実への再選択に接続しているか。

結論

『SAC_2045』のラストは、世界を救うボタンではなく、世界へ戻る座標を残す選択でした。

自由意思の提示を最後まで手放さない草薙素子は“最後の人間”としての矜持を証言の言葉に託し、観客に判断の場を返す。

夢を断つことでも、夢に沈むことでもなく「選ぶのはあなた」という過酷ながらも誠実な希望――それが、SACが今という過酷な現実を生きている人間の存在に草薙素子が架けたものだと、私は思います。